Arbeit

nach

reformpädagogischen Konzepten

ein Schulversuch

Pädagogischer Erfahrungsbericht

Giordani Christian

Inhaltsverzeichnis

·

Kapitel 1:

Theoretische Grundlagen

o

1.1.1 Allgemeine

Überlegungen

o

1.1.2 Die neue,

freie Schule

o

1.4.1 Von der

Theorie zur Praxis

·

Kapitel 2:

Praktische Umsetzung

o

2.1.1 Die

Vorbereitungsphase

o

2.3.2 Die

Neuorganisation der Stammgruppen

o

2.4.1

Reformpädagogik und die Rahmenrichtlinien des Landes

o

2.4.2 Teil A –

Organisatorische Richtlinien

o

2.4.3 Teil B

- Fachliche und fächerübergreifende

Richtlinien

Arbeit nach reformpädagogischen

Konzepten

ein Schulversuch

Kapitel 1 : Theoretische Grundlagen

„Der Pädagoge hatte seine Methode aufs Genaueste ausgearbeitet,er hatte – so sagte er – ganz wissenschaftlich die Treppe gebaut, die zu den verschiedenen Etagen des Wissens führt, mit vielen Versuchen hatte er die Höhe der Stufen ermittelt, um sie der normalen Leistungsfähigkeit kindlicher Beine anzupassen, da und dort hatte er einen Treppenabsatz zum Atemholen eingebaut, und an einem bequemen Geländer konnten die Anfänger sich festhalten.

Und wie er fluchte, dieser Pädagoge! Nicht etwa auf die Treppe, die ja offensichtlich mit Klugheit ersonnen und erbaut worden war, sondern auf die Kinder, die kein Gefühl für seine Fürsorge zu haben schienen.

Er fluchte aus folgendem Grund: solange er dabei stand,um die methodische Nutzung dieser Treppe zu beobachten, wie Stufe um Stufe emporgeschritten wurde, an den Absätzen ausgeruht und sich an dem Geländer festgehalten wurde, da lief alles ganz normal ab. Aber kaum war er für einen Augenblick nicht da: sofort herrschte Chaos und Katastrophe! Nur diejenigen, die von der Schule schon genügend autoritär geprägt waren, stiegen methodisch Stufe für Stufe, sich am Geländer festhaltend, auf dem Absatz verschnaufend, weiter die Treppe hoch – wie Schäferhunde, die ihr Leben lang darauf dressiert wurden, passiv ihrem Herrn zu gehorchen, und die es aufgegeben haben, ihrem Hunderhythmus zu folgen, der durch Dickichte bricht und Pfade überschreitet.

Die Kinderhorde besann sich auf ihre Instinkte und fand ihre Bedürfnisse wieder: eines bezwang die Treppe genial auf allen Vieren; ein anderes nahm mit Schwung zwei Stufen auf einmal und ließ die Absätze aus; es gab sogar welche, die versuchten rückwärts die Treppe hinaufzusteigen und die es darin wirklich zu einer gewissen Meisterschaft brachten. Die meisten aber fanden – und das ist ein nicht zu fassendes Paradoxon – dass die Treppe ihnen zu wenig Abenteuer und Reize bot. Sie rasten um das Haus, kletterten die Regenrinne hoch, stiegen über die Balustrade und erreichten das Dach in einer Rekordzeit, besser und schneller als über die sogenannte methodische Treppe; einmal oben angelangt, rutschten sie das Treppengeländer runter…“

(Freinet, Célestin, pädagogische Texte)

Eine der zentralen Aussagen in diesem Text könnte sicherlich mit den Worten „Der Weg ist das Ziel“ auf den Punkt gebracht werden - doch es gibt viele Wege, und jeder der sich auf den Weg macht, wählt seinen eigenen an Hand unterschiedlichster Kriterien: nicht immer ist es der, auf dem man die besten Chancen hat ans Ziel zu kommen, nicht immer ist es der, auf dem man sich am sichersten fühlt oder sich jederzeit ausruhen kann. Manchmal muss es abenteuerlich sein, vielleicht gefährlich, einfach nur etwas Neues oder sogar unlogisch und unkonventionell. Geht es uns nicht genauso? Und üblicherweise machen wir uns dann auf den Weg, wenn wir bereit sind ihn zu gehen. Ich habe meine Arbeit bewusst mit diesem Zitat von Célestin Freinet begonnen, weil ich hoffe, dass sich einige dieser grundlegenden Gedankengänge auch in meinem Tun – und im Tun meiner Kollegen - widerspiegeln werden.

Wie andere Reformpädagogen auch hat Célestin Freinet erkannt, dass nicht eine neue Lehr- und Lernmethode im Mittelpunkt einer neuen Pädagogik stehen kann, sondern, das Kind und seine individuelle Entwicklung in einer bestimmten Gesellschaft in das Blick- und Handlungsfeld des Pädagogen gerückt werden muss. Lernen heißt nicht; fertiges Wissen von einem Kopf in den anderen zu transferieren. Es heißt; sich im Kopf ein eigenes, unverwechselbares Bild von der Welt zu konstruieren. Das Lernen ist eine alltägliche, selbstverständliche Tätigkeit wie Essen und Atmen. Aber wie Geschmäcker bekannterweise nunmal verschieden sind, gilt das umso mehr für Interessen und Neigungen. Jedes Kind kommt mit einem natürlichen Wissens- und Erfahrungsdrang auf die Welt, und die beste Schule ist vielleicht die, die diesem Wissensdrang die größte Entfaltungsmöglichkeit bietet: individuelle, handlungsorientierte und interessensgesteuerte Entfaltungsmöglichkeit der eigenen Fähigkeiten. Die Frage ist nun: Sind von der Außenwelt abgeschottete Räume, altershomogene Gruppen oder einheitliche Lernprogramme dafür die geeigneten Rahmenbedingungen?

Mit solchen und ähnlichen Fragen hat sich bereits eine Vielzahl von Menschen beschäftigt und, besonders im letzten Jahrhundert, wurden so auch viele interessante Entwicklungskonzepte formuliert und umgesetzt. Unter dem Sammelbegriff „Reformpädagogen“ bekannt, sind die bedeutendsten vielleicht die 1870 geborene italienische Ärztin Maria Montessori, Peter Peterson, der Begründer der Jenaplan-Schulen, Helen Parkhurst und ihr Daltonplan, Rudolf Steiner mit seiner Waldorfschule oder der französische Pazifist und Pädagoge Célestin Freinet. Natürlich wäre die Liste mit weiteren nennenswerten Namen lang, doch es geht mir nicht so sehr um die Vollständigkeit dieser, sondern vielmehr darum, einige wesentliche Gemeinsamkeiten aufzuzeigen.

Was allen Reformpädagogen

gemein ist, ist sicherlich ein verändertes Menschenbild. Unter Berücksichtigung

neuester psychologischer Kenntnisse sollte eine bestmögliche Entwicklung der

Persönlichkeit des Kindes im Mittelpunkt stehen. Lernen wurde als aktiver

Vorgang der Auseinandersetzung mit Schwierigkeiten gesehen. Man wandte sich gegen den Intellektualismus, die

Lebensfremdheit und den Autoritarismus der damaligen „alten Schule“. In den

Augen der Reformer hatte der Lehrer als strenger und kompromissloser Vermittler

von Lernstoff, der Schüler als passiver, zu Gehorsam verdammter Zuhörer

ausgedient. 1921 wurde der „Weltbund für Erneuerung der Erziehung“ (New

Education Fellowship) gegründet, er war als Plattform für die Ausbreitung und

Weiterentwicklung reformpädagogischer Ideen gedacht und existiert bis heute. (http://wef-wee.net/de/start-wee.php?action=ziel)

Man orientierte sich grundsätzlich an Fragen, Bedürfnissen und Interessen des

Kindes, das Lernen war nun eine aktive, kreative und lebensverbundene

Tätigkeit. Es ging aber auch immer um

ein harmonisches, partnerschaftliches und demokratisches Zusammenleben. Die

Konzeption der Erziehung in einer reformpädagogischen Schule umfasst den ganzen

Menschen mit seinen intellektuellen, physischen, sozialen und emotionalen

Fähigkeiten. Sie legt Wert auf ein:

- kindorientiertes Lernen

- ganzheitliches Lernen

- selbsttätiges Lernen

- selbständiges Lernen

- entdeckendes Lernen

- eigenverantwortliches Lernen

- soziales Lernen

“Reformpädagogik“, ein Begriff der im Laufe meiner Arbeit immer wieder Verwendung findet, ist also die Erziehungslehre, die auf diesen Leitideen aufbaut.

Es ist natürlich ein hochgestecktes Ziel, all diese Elemente in einem Schul- bzw. Unterrichtsmodell zu integrieren. Anfangs waren es für mich zugegebenerweise eine Menge von Schlagwörtern, eine konkrete Vorstellung für die Umsetzung in der Praxis fehlte hingegen völlig. Erst die Arbeit und das Experimentieren mit den Kindern im Unterricht ließen mir langsam und Schritt für Schritt das Eine oder Andere klarer erscheinen. Auch wir lernten durch Auseinandersetzung mit Schwierigkeiten und natürlich aus Fehlern.

Da sich unsere Arbeit an der Schule im Rahmen des Projektes „Bewegte Schule“ besonders an den Erkenntnissen zweier Pioniere pädagogischer Praxis, Célestin Freinet und Peter Peterson, orientiert, werde ich mich auf den nächsten Seiten in erster Linie mit diesen beiden Pesönlichkeiten beschäftigen.

Celestin Freinet wurde 1896 in der französischen Provence geboren. Seine eigene Schulzeit erlebte er als Qual, dennoch wurde er selbst Grundschullehrer und viele seiner kindlichen Erfahrungen prägten sein Handeln als späterer Pädagoge. Freinet sagte von sich selbst: „Mein einziges pädagogisches Talent besteht vielleicht darin, dass ich eine so gute Erinnerung an meine jungen Jahre bewahrt habe. Ich fühle und verstehe als Kind die Kinder, die ich erziehe. Die Probleme, die sich stellen und die für die Erwachsenen ein so großes Rätsel sind, stelle ich mir auch selbst und erinnere mich dabei an die Zeit, als ich acht Jahre alt war, und so lege ich als Erwachsener und gleichzeitig als Kind über die Systeme und Methoden hinweg, unter denen ich so sehr litt, die Irrtümer einer Wissenschaft offen, die ihre Ursprünge vergaß und verkannte.“ Seine erste Lehrerstelle war eine winzige Dorfschule und genau hier entstand anfang der 20er Jahre die „Freinet-Bewegung“, wobei mehrere Kollegen versuchten, Unterricht gemeinsam zu verändern. 1924 gründeten Freinet und zahlreiche gleichgesinnte Kollegen eine „Kooperative“, die pädagogische Zusammenarbeit organisierte und Arbeitsmittel und –materialien herausgab. Daraus entwickelte sich später die Lehrerbewegung „Ècole Moderne“. Ihre politischen Absichten unterschieden diese von anderen pädagogischen Strömungen. Als "Pädagogik des Volkes" erstrebte sie emanzipatorische Ziele und ergriff Partei für die Kinder der Unterpriviligierten. Freinet arbeitete aktiv in der Gewerkschaft und war eine Zeit lang auch Mitglied der Französischen Kommunistischen Partei. Seine wachsende pädagogische Bewegung, die die Grundlagen der bestehenden Schulen in Frage stellte, brachte heftige Konflikte mit der Schulbürokratie mit sich. 1932 führte dies sogar zur Entlassung Freinets aus dem Schuldienst. Doch schon wenige Jahre später eröffnen Célestin und seine Frau Elise ein privates Landerziehungsheim, das zum Zentrum praktischer pädagogischer Forschung wird. 1966 stirbt Célestin Freinet in Vence, doch die Freinet Bewegung lebt bis heute weiter und ist vielleicht aktueller denn je.

Im Zentrum seiner Schule steht die praktische, sinnvolle, schöpferische Arbeit, bei der sich das Kind entfalten kann. Freinet hat hier kein Förder- oder Lernkonzept erstellt, sondern ein „Entwicklungskonzept des Kindes“. Man versucht von den Interessen und Bedürfnissen des Individuums auszugehen und ihm das bereitzustellen, was es in seinem Alter für die Entwicklung seiner Fähigkeiten braucht. Die sogenannte Arbeitsschule legt nicht nur auf das „Tätigsein“(Pädagogik der Tat) im Unterricht großen Wert, sondern ganz besonders auf das zielgerichtete und planvolle Arbeiten an ganz konkreten Problemen. Arbeit ist für Freinet ein Grundrecht des Menschen, jedes Kind strebt seiner Meinung nach danach, mit den Eltern zu arbeiten, mehr noch, wie sie zu arbeiten und es ihnen gleichzutun. Jedes Kind hat das Recht, wichtige Erfahrungen in seinem Leben selbst zu machen und Wahrheiten selbst zu entdecken.

So soll das schulische Lernen nicht nur selbst bestimmt sein, sondern muss auch in einem hohen Maße handlungsorientiert, erfahrungsorientiert, sachbezogen und für das Kind sinnvoll erlebbar sein. Differenzierte Arbeitsmittel und besondere Organisationsformen der Klasse erlauben es jedem Kind, gemäß seinen Interessen, seinen Talenten und seinem individuellen Lernrhythmus vorzugehen.

Ein zentrales Anliegen ist, dass das Wissen nicht mehr nur vom Lehrer kommt, sondern dass die Kinder lernen, sich Wissen selbst anzueignen. Die Schüler sollen sich mit Hilfe von Büchern, Zeitschriften und Nachschlagewerken gezielt Wissen aneignen und ich bin mir sicher, hätte Freinet die heutigen Möglichkeiten der Internetrecherchen gekannt, er hätte sie dankbar angenommen. Es ist schon fast erschreckend, wie einfach es geworden ist, in kurzer Zeit an alle möglichen Informationen zu kommen, und das ohne großen finanziellen Aufwand. Schwieriger geworden sind in diesem Zusammenhang allerdings die Prozesse der Informationsfilterung, der Informationsauswahl und ganz besonders der Informations-überprüfung. Und genau hier liegt meiner Meinung nach eine der großen Herausforderungen der heutigen Schule.

Freinets Schule ist kein Schonraum, sondern heißt, in der Schule viel für und über das wirkliche Leben zu lernen, und, sehr wichtig, bei allen Freiheiten dennoch die Verantwortung des eigenen Agierens zu übernehmen, Verpflichtungen zu akzeptieren und damit umgehen zu lernen. Verpflichtungen wie z.B. selbstgesteckte Ziele zu verantworten, das Gruppenleben zu organisieren, Entscheidungen zu treffen und zu diesen zu stehen. Freinets Pädagogik ist in diesem Zusammenhang also keinesfalls eine Pädagogik des „Gewährenlassens“, sondern eine Erziehung zu Selbstbestimmung und Selbstverantwortung des Menschen. Aber was heißt das nun konkret für den Unterricht? Wie kann man Begriffe wie Schüleraktivität, Zusammenarbeit, Planung, Eigenverantwortung, Selbstorganisation u.s.w zu einem realen Bestandteil des Schulalltags werden lassen? Ich möchte hier in einem ersten Moment versuchen, ganz allgemein die Möglichkeiten aufzuzeigen, im zweiten Kapitel dieser Arbeit werde ich dann ganz konkret auf die Umsetzung an unserer Schule eingehen.

·

Schüleraktivität

/ Lehrerrolle

Die Schüler sitzen nun nicht mehr passiv, auf Anweisungen des Lehrers wartend, in ihren Bänken. Sie wählen sich selbst eine Arbeit aus, suchen sich einen geeigneten Arbeitsplatz und gehen dann alleine, zu zweit oder in Gruppen dieser Arbeit nach. Sie planen das Vorgehen, besprechen die Aufgabenverteilung und die Zeitplanung. Sie verfassen Texte, recherchieren, arbeiten Referate aus, führen Experimente durch, arbeiten an Lehrgängen zu bestimmten Themen und Fachbereichen und üben handwerkliche Tätigkeiten aus. Die Arbeiten der Kinder sind nicht sinnentleert, sie haben sie selbst gewählt, sie haben eine bestimmte Bedeutung in ihrem Alltag, sie wollen aus eigenem Antrieb Dinge erfahren und lernen und haben somit bereits einen wichtigen Schritt in Richtung selbstbestimmtes und kooperatives Arbeiten getan, für das sie auch die Verantwortung übernehmen. Natürlich trägt auch der Lehrer eine große Verantwortung, aber in anderen Bereichen, er ist mehr Begleiter und Berater, Beobachter und Koordinator. Er muss sich an den Lehrplänen orientieren und sicherstellen, dass die einzelnen Lerngruppen die vorgesehenen Fertigkeiten und Fähigkeiten erwerben. Er schafft einen Rahmen, eine vorbereitete und entspannte Umgebung, in der sich die Schüler aber frei bewegen können. In jeder Form von Freiarbeit muss der Lehrer in einem hohen Maße präsent sein, den Kindern vermitteln, dass er den Überblick hat und ganz besonders, dass er jede Aktivität des Kindes auch ernst nimmt und wertschätzt. Seine Angebote, seine Wertschätzung und seine gefühlsmäßige Anteilnahme sind die Basis einer jeden Pädagogik der Selbstbestimmung.

· Zusammenarbeit und Planung

Die herkömmliche Fächertrennung ist größtenteils aufgehoben, eine altersheterogene Einteilung der Schüler in Lerngruppen ermöglicht und erleichtert eine intensive Zusammenarbeit. Die Arbeit der Kinder steht in der Lerngruppe im Mittelpunkt, wobei eine manuelle, intellektuelle und künstlerische Tätigkeit gleichgewichtig verteilt sein sollte. Zum Einsatz kommen dabei Einzelarbeiten und Gruppenarbeiten. Die Arbeitsmittel sind nicht mehr nur Schulbücher und Hefte, sondern Dokumentensammlungen der Kinder, Lehrgänge, die Druckerpresse, der Computer und verschiedene andere Werkzeuge und Materialien. Ein zentrales Element ist bei Freinet die Planung des Unterrichts, diese ist ein gemeinsames Vorgehen von Schülern und Lehrern. In den Lerngruppen kommen individuelle Arbeitspläne wie Wochenpläne und Tagesplanungen zum Einsatz, aber auch Klassentagebuch, Morgenkreise und Klassenrat sind feste Bestandteile des Konzepts. Letzterer dient nicht nur zur Planung, sondern ist besonders als Einrichtung zum Erlernen demokratischer und sozialer Umgangsformen mit Verantwortung und Konsequenzen gedacht. Der Morgenkreis ist ein freies Gepräch unter der Leitung eines Kindes. Dieser Gesprächskreis gibt dem Lehrer Auskunft über Interessen und Erfahrungen der Kinder, über Erfolge und Misserfolge, über zukünftige Vorhaben und vieles mehr. Er ermöglicht außerdem die Entfaltung eines freien, mündlichen Ausdrucks und gemeinsam mit dem Klassenrat eine Auseinandersetzung mit den Regeln einer demokratischen Gesellschaft. Am Ende des Morgenkreises erfolgt dann auch die Planung der individuellen Arbeiten. Nach der Arbeit des Tages wird Bilanz gezogen. In der Gruppe werden Ergebnisse vorgestellt und unter Umständen auch kritisiert, diese Gespräche sind dann die Grundlage für die Weiterarbeit. Am Ende einer Woche wird meist der Plan für die kommende Woche von der ganzen Lerngruppe erstellt. Diese Planung dient auch zum Abschluss und zur Präsentation von Arbeiten.

Die herkömmliche Einteilung des Unterrichts in Fächern und Stunden entfällt zu Gunsten einer entsprechenden Planung der Lerngruppe. Diese umfasst eine zeitliche Planung, inhaltliche Planung, Planung der Arbeits- und Sozialformen und vieles mehr. Zu erkennen, was ich möchte und zu erkennen was möglich ist, sind entscheidende Entwicklungsprozesse des Menschen, eingebettet in eine Gemeinschaft mit Pflichten, Rechten und Grenzen. Großer Wert wird auch auf die Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen oder außenstehenden Personen gelegt. In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass nicht das Leben in die Schule hereingetragen werden soll, sondern dass die Schule ins Leben hinausgehen muss. Möglichst viele Exkursionen und lebensechte Erfahrungen werden hier angestrebt.

· Individuelles Lernen und die richtigen Rahmenbedingungen

Eingeplant werden müssen natürlich auch genügend Phasen des individuellen Lernens in Einzelarbeit oder in Gruppenarbeit. In dieser Zeit werden Texte geschrieben und gedruckt, Mathematik mit Hilfe von Arbeitsblättern und Anschauungsmaterialien „begriffen“ und geübt, Gruppenarbeiten zu bestimmten Themen durchgeführt und Erkundungen oder Feste und Feiern vorbereitet. In Lehrgängen und mit speziellen Lernkarteien eignen sich die Schüler das im Lehrplan vorgegebene Wissen individuell an und kontrollieren ihren Lernerfolg auch selbst. Natürlich gibt es auch die Betreuung von Seiten der Lehrpersonen. Wo stehen die Kinder, wie sind sie auf dem Weg, welche Hilfen oder Anregungen könnten nützlich sein, wobei weniger oft mehr ist. Daraus ergeben sich in verschiedenen Gesprächen wiederum die individuellen Arbeitspläne der Schüler.

Ein wesentliches Element der Freinet-Pädagogik ist der freie Ausdruck des Kindes. Dieser äußert sich im Malen, Lesen, Dichten, Schreiben und Singen. Das Kind lernt seinen Ausdruck als Ausdruck seiner Kultur anzunehmen und die ihn umgebende Kultur zu verstehen. Besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang die Druckerei und die Schülerzeitung. Das freie Schreiben und Lesen eignen sich die Kinder in enger Verbindung mit dem freien Ausdruck, dem freien Text, der Druckerei und der Korrespondenz an. Schreiben dient hier immer der Mitteilung und Lesen immer der Befriedigung des Bedürfnisses, etwas Neues zu erfahren und beide Techniken werden so nicht zweckentfremdet und sind keine sinnentleerten Tätigkeiten.

Natürlich muss auch der Klassenraum all diesen Anforderungen gerecht werden und den Bedürfnissen der Kinder entsprechen. In sogenannten „Ateliers“ können die Kinder in verschiedenen Gruppen an verschiedenen Themen arbeiten. Sie dienen dem Experimentieren, dem Lesen, dem Drucken, aber auch dem Rollenspiel und anderem mehr. Die Leseecke z.B. besteht meist aus einer Dokumentensammlung und der Arbeitsbibliothek, wo die Schüler die wichtigen Informationen für ihre Arbeiten finden. Sie sollen aber auch angeregt werden, diese durch eigene Arbeiten zu erweitern.

Abschließend möchte ich nochmals betonen, dass nach Freinet in allen Bereichen des Lernens nicht unbedingt das Wissen, sonder vielmehr das Entdecken und Forschen für die Entwicklung des Kindes von entscheidender Bedeutung sind.

Peter Petersen wurde 1884 in der Nähe von Flensburg als Sohn eines Bauern geboren. Er studierte Psychologie, Theologie, Philosophie, Geschichte und Anglistik, Englisch, Hebräisch und Nationalökonomie und beteiligte sich auch an empirischen Forschungen. 1909 legte er die staatliche Prüfung für das „Lehramt an höheren Schulen“ ab. In den darauf folgenden Jahren wurde er zum Vorstand des „Bundes für Schulreform“ gewählt, dessen Ziel es war, die Bildungsarbeit in Schule, Haus und Leben umzugestalten, und arbeitete am Institut für Jugendkunde mit. 1920 übernahm er die Lichtwarkschule in Hamburg. Er begann hier mit einer Vielzahl von Maßnahmen zur inneren Schulreform. Als Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Jena entwickelte er die sogenannte „Jenaplan-Schule“ auf Grundlagen der Reformpädagogik. Er wurde auch beauftragt, die universitäre Volksschullehrerbildung aufzubauen und das Verhältnis von pädagogischer Theorie und Praxis auf eine neue Grundlage zu stellen.1952 starb Peter Petersen in Jena.

Wie Freinet, spricht auch Petersen nicht von einer neuen oder anderen Unterrichtsmethode, sondern von einem pädagogischen Konzept, einem Konzept für eine freie, allgemeine Volksschule nach Grundsätzen „Neuer Erziehung.“ Hinzu kommt außerdem, dass er seinen Plan als Ausgangsform verstanden haben will; mit anderen Worten erhalten Pädagogen eine Form, von der sie ausgehen, und einen Plan, an den sie sich halten können. Dennoch bleibt es in der Verantwortung jedes einzelnen, im Rahmen dieses Plans, den Weg auf dem man versuchen will, das Ziel zu erreichen, selbst zu wählen. Je nach Situation und gesellschaftlichem Rahmen wird sich jede Schule mit unterschiedlichen Ausprägungen unterschiedlich entwickeln. Doch verwirklicht kann der Jena-Plan an jeder Schule werden, vorausgesetzt, dass die reine Erziehungsidee alles pädagogische Tun leitet.

Erziehung vollzieht sich nach Peter Peterson in und durch die Gemeinschaft, in der man sich absichtslos mit all seinen Fähigkeiten und Kenntnissen einbringt und dadurch seine Sinnerfüllung erfährt. Die Frage, mit der Peterson seine Erziehungsidee einleitet, lautet also:

“ Wie soll die Erziehungsgemeinschaft beschaffen sein, in der und durch die ein Mensch seine Individualität zur Persönlichkeit vollenden kann?“ (Peter Petersen, Der kleine Jenaplan)

Sie muss in erster Linie den Freiraum bieten, in dem Platz ist für das zwischenmenschliche Geschehen und damit für eine wirkliche Gemeinschaftsbildung.

·

Ausgangsform

Die Schule sollte für Petersen eine Schule für alle sein, unabhängig von Konfession, Herkunft oder Elternhaus. Als Ausgangsform braucht es somit eine Situation, in der man an nichts außerhalb des reinen Erziehungswillens scheitern kann, die also unabhängig ist von finanziellen Mitteln oder von besonderen Büchern, Heften, Schreibgeräten und Anschauungsmaterialien. Das Wichtigste ist ein echtes und reiches Gemeinschaftsleben, in dem jeder Mensch erfährt und erlebt, dass es notwendig ist, in sich das zu entwickeln und zu pflegen, wozu nur Menschen fähig sind: Güte, Mitleid, Ehrfurcht, Rücksicht, Verzeihen, einander verstehen und vieles mehr. Erst wenn das funktioniert, haben methodische und didaktische Überlegungen einen schulpädagogischen Sinn. Damit ein Kind wirklich lernen kann, verständnisvoll und gütig zu sein, muss die Schule ein Teil des wirklichen Lebens sein. Wie im wirklichen Leben muss das Kind erfahren und direkt erleben, welche Auswirkungen das Verständnis und die Güte, oder aber das Vorenthalten derselben auf Mitschüler, Lehrer und Eltern haben. Man muss erfahren, dass Gemeinschaft gar nicht erst zustande kommt oder zerstört wird, wenn auch nur eines der menschlichen Gefühle verweigert wird. Genau das muss die Führung des Unterrichts leisten. Um nun etwas konkreter zu werden, möchte ich einige der wesentlichen Punkte aus Petersens Konzept aufzeigen. Wie kann eine Schule nach seinem Modell organisiert werden?

1) STAMMGRUPPEN

Bei Petersen entstehen sogenannte Stammgruppen, das sind altersheterogene Gruppen, in der Regel umfassen sie 3 Jahrgangsstufen und die Kinder erleben die Gemeinschaft im Laufe der Zeit aus drei verschiedenen Perspektiven. Einmal sind sie Lehrlinge, dann Gesellen und am Ende Meister. Durch diese Jahrgangsmischung entsteht auch eine natürlichere Lernumgebung, denn weder in der Familie, noch im Verein oder bei der Arbeit gibt es eine Einteilung in altersgleiche Gruppen, wieso also in der Schule?

2) WOCHENARBEITSPLAN

Der üblicherweise verwendete tradizionelle Stundenplan wird von einem Wochenarbeitsplan ersetzt. Das Schulleben und der Unterricht folgen einem natürlichen Wochenrhythmus.

Der „rhythmische Wochenstundenplan“ gliedert die Woche, indem er Offenheit und Verbindlichkeit zugleich schafft und dem lehrerzentrierten Unterricht seine schulpädagogisch sinnvolle Position lässt, aber ihm die Dominanz im Schulalltag nimmt.

Der Wochenarbeitsplan zeigt, wie Gesprächs-, Spiel-, Arbeits- und Feiersituationen auf die Woche verteilt sind. Beispielsweise beginnt der Montagmorgen mit einer Feier oder mit einem Gespräch, ebenfalls endet der letzte Schultag der Woche mit einer Feier oder einem Gespräch, es gibt Perioden für die freie Arbeit, für Kurse und für das Spiel.

3) LERNRÄUME

Petersen fordert schulische Räumlichkeiten, die sich durch eine wohnliche Atmosphäre auszeichnen. Die Schüler müssen die Räume als ihre verstehen, Räume, für die sie selbst verantwortlich sind. Mit anderen Worten ist der Lehrer zuständig für eine „Vorordnung“, die Ausgestaltung und die Pflege hingegen ist Sache der Kinder.

4) BERICHTE

Petersen empfiehlt nach Möglichkei keine Ziffernnoten zu geben. Er schlägt vor, Berichte zu verfassen, und zwar einen objektiven Bericht für die Verständigung mit den Eltern über die gemeinsame Erziehungsarbeit und einen subjektiven Bericht, als Grundlage für ein anschließendes Gespräch mit dem Kind und zugleich als Zeugnis. Statt Gleichförmigkeit und Uniformität muss eine Möglichkeit gefunden werden, die Leistung der Kinder auf eine pädagogisch verantwortliche Weise anzuerkennen und individuell zu bewerten.

Im Sinne der Ausgangsform entwickelt jede Schule ein eigenes Organisationsschema.

Wie am Beispiel einer holländischen Schule dargestellt, könnte dies wie folgt aussehen.

Hier gibt es eine Schuleingangsgruppe (4-6-Jährige), eine Schleusengruppe (6-7-Jährige), eine Gruppe der 6-9-Jährigen und eine Gruppe der 9-12-Jährigen. Die Schuleingangsphase ist ab dem 5. Lebensjahr obligatorisch, der Wechsel von dieser in die Schleusengruppe 6mal pro Jahr möglich. Der Wechsel von der Gruppe der 6-9-Jährigen in die Gruppe der 9-12-Jährigen hingegen nur 1mal im Jahr. Die Schuleingangsgruppe ist als Vorschuleinrichtung gestaltet und die Kinder lernen hier vor allem das „in die Schule gehen“ und sich in der Institution selbständig zurechtzufinden. Der Schwerpunkt in der Schleusengruppe liegt hingegen auf dem Erlernen von Lesen und Schreiben und der Aufenthalt kann individuell bis zu 2 Jahre dauern. Der Vorteil dieses Systems liegt in seiner Flexibilität und in den Umstiegsmöglichkeiten für die Kinder. Hier gibt es kein „Sitzenbleiben mehr“, Ziffernnoten gibt es höchstens beim Übertritt in eine höhere, weiterführende Schule.

· Der Plan

Jena-Plan Schulen sind immer auf dem Weg und auf der Suche nach einer pädagogisch verantwortbaren und vernünftigen Antwort auf die spezifischen Probleme der Kinder, der Lehrer und der Eltern an dem eigenen speziellen Ort. Der Lehrer bereitet den Schulalltag durch eine Pädagogik des Unterrichts vor und bietet durch eine Pädagogik im Unterricht Hilfen an, aber so, dass es den Kindern gelingen kann, selbständig Probleme zu finden, zu bearbeiten und zu lösen und dass sie in Ruhe und Gelassenheit etwas zu Ende denken können.

Dies ist nur möglich, wenn die Schule auch ein Ort der Stille und des Schweigens ist.

Im Schulalltag braucht es jedoch verschiedene Bildungsformen, die das Leben und Arbeiten in der Gemeinschaft ermöglichen.

1) DAS GESPRÄCH

Das „Miteinandersprechen“ ist für Petersen und auch entwicklungspsychologisch betrachtet die wichtigste Kommunikationsform. Gemeint sind damit alle im Unterricht gebräuchlichen Gesprächsformen wie

Ø Kreisgespräch

Ø Klassengespräch

Ø Gruppengespräch

Ø Berichte

Ø Aussprachen

Ø Lehrgänge

Ø Belehrende Unterhaltungen

Ø …

Die Sprache des Menschen fordert das Kind zur Aktivität auf.

2) DAS SPIEL

Es muss in einer Jena-Plan Schule genügend Gelegenheit zum freien Spielen geben. Das Spielen wird als gänzlich anderer Bereich der menschlichen Entwicklung gesehen. Der Lehrer ist hier nur Beobachter. Verschiedene Spielformen können sein:

Ø Freies Spiel

Ø Lernspiel

Ø Zweckspiel im Sport

Ø Zweckspiel in der Pause

Ø Schauspiel

Ø …

3) DIE ARBEIT

Peter Petersen unterscheidet in der Arbeitssituation die „Gruppenarbeit“ und die „Kurse“.

Während der Gruppenarbeiten sitzen die Kinder in ihrer Stammgruppe in Tischgruppen, wobei sie sich Arbeitsplatz und -partner aussuchen dürfen. Hier arbeiten die Schüler an Bereichen der Mathematik, Sprache und Naturwissenschaften oder bereiten Feiern und Feste vor. Oft wird die Arbeit auch in Form eines „Arbeitkontrakts“ festgehalten. Dies ist eine Vereinbarung zwischen Schüler und Lehrer, für die Einhaltung sind die Kinder verantwortlich. Verschiedene Arbeitsformen kommen dabei zur Anwendung:

Ø Einzelarbeit

Ø Partnerarbeit

Ø Gruppenarbeit

Ø Kurse

4) DIE FEIERN

Die Feier ist nach Petersen eine Aktivität, die zur Schule als Lebens- und Arbeitsgemeinschaft dazugehört und ihren festen Platz haben muss. Die Feste oder Feiern werden von den Kindern selbständig organisiert und gestaltet und zwar in der Stammgruppe oder Schulgemeinschaft. Der Lehrer ist dabei nur Leiter.

Abschließend möchte ich nochmals festhalten, dass Jena-Plan Schulen den Jenaplan Peter Petersens als Ausgangsform für die Bearbeitung der besonderen schulischen und sozialen Schwierigkeiten verstehen. Es gilt dabei das Prinzip der Freiheit und Gestaltungsmöglichkeit des Jenaplans. Diese Konstellation führt zu situativen Schwerpunktbildungen und zu situativen Entwicklungsverläufen.

1.4.1 Von der Theorie zur Praxis

Es ist nun allerdings ein großer Unterschied, ob man sich mit den Ideen und Konzepten der Reformpädagogen auf theoretischer Basis beschäftigt, oder ob man konkret mit der praktischen Umsetzung an der eigenen Schule beginnen will. Zugegebenerweise war mir vor Beginn des Projekts zu keinem Zeitpunkt klar, wie sich dieses Vorhaben entwickeln würde, welche Auswirkungen es auf mich und meine Arbeit, aber viel mehr noch auf Kinder und Eltern haben würde. Fragen wie: Wie kann ich den Überblick über das ganze Geschehen behalten? Wie viel und in welchen Bereichen können und wollen wir den Unterricht öffnen und Altbewährtes oder vielleicht einfach Gewohntes hinter uns lassen? Welches Risiko sind wir bereit zu gehen? Stammgruppen? Arbeit an freien Themen? Und, und, und? Aber das Wichtigste war, dass die Neugier größer war als die Angst, der Reiz, Neues zu versuchen und die Herausforderung anzunehmen stärker war, als die Unsicherheit. Und natürlich konnten wir auf die Hilfe eines Experten an unserer Seite bauen, aber mehr im 2. Kapitel.

Kapitel 2: Praktische Umsetzung

So saßen wir nun da, die gesamte Lehrerschaft der Grundschule Truden, und schauten uns etwas ratlos in die Augen, als wir uns den Vorschlag unserer Kollegin durch den Kopf gehen ließen. „ Du schlägst uns also vor, im nächsten Schuljahr die Klassenverbände teilweise aufzulösen und die Kinder frei arbeiten zu lassen?“ „ Ja, ich weiß selbst nicht genau wie das in unserem Falle aussehen könnte, aber es gibt einen Projektbegleiter, den Herrn Christian Laner, er würde zu uns in die Schule kommen und uns das ganze Projekt etwas genauer vorstellen, wärt ihr damit einverstanden?“ Wieder fragende Blicke, doch es war schon bald klar, dass wir uns das mal anhören wollten und dann würde man ja weitersehen.

Im Mai 2009 folgte also ein erstes Treffen mit besagtem Herrn Laner, der als Projektbegleiter für Schulen mit reformpädagogischer Ausrichtung bereits seit Jahren freigestellt war und im pädagogischen Institut in Bozen seinen Arbeitsplatz hat. Er hat uns bei dieser Gelegenheit einen Überblick über sein Konzept verschafft und uns die Arbeit an anderen, von ihm betreuten Schulen etwas näher vorgestellt. Vor allem die Grundschule St. Martin in Passeier wurde bei dieser Gelegenheit immer wieder genannt, besonders, weil sie in ihrer Entwicklung als am weitesten fortgeschritten beschrieben wurde. Unmissverständlich herüber kam aber auch die Botschaft, dass es sich um unser Projekt handeln würde, und wir als Kollegen und Schule unseren eigenen Weg finden dürften und müssten. Was für uns stimmig sein würde, sollte umgesetzt werden, was sich bewähren würde, sollte beibehalten werden, und wir würden es sein, die das Tempo und die Richtung vorgeben. Mir wurde klar, dass auch wir wie die Kinder, ganz nach dem Konzept „learning by doing“ vieles ausprobieren, aus unseren Fehlern lernen und uns auf diese Weise weiterentwickeln würden. Mir war nach diesem Treffen allerdings nicht unbedingt klarer, was wirklich auf uns zukommen würde, aber auf jeden Fall hatte Herr Laner meine Neugier geweckt, und wie es schien, nicht nur meine, denn wir beschlossen nach einigen Diskussionen einen Teil dieser Philosophie im Schuljahr 2009/2010 umzusetzen. Ganz nach dem Motto – für einen Pessimisten ist jede Herausforderung ein Problem, für einen Optimisten jedes Problem eine Herausforderung – wagten wir uns optimistisch an die Sache heran. Wir wollten es mit unserer Risikobereitschaft allerdings auch nicht übertreiben und entschlossen uns dafür, das Ganze etwas vorsichtig anzugehen. Wir wollten den Unterricht im bescheidenen Ausmaß von 4 Wochenstunden öffnen, um erste Erfahrungen sammeln zu können, ohne gleich ins kalte Wasser springen zu müssen. Auch die Öffnung nach Außen, das heißt die Öffnung des Unterrichts für Eltern sollte erst in einem zweiten Moment, also nach Weihnachten erfolgen.

Bei einem weiteren Treffen im Juni beschlossen wir, jeweils am Mittwoch und am Freitag zwei Stunden nach der Pause an diesem Konzept zu arbeiten. Grundsätzlich sollten dabei die 1. und 2. Klasse und die 3., 4., 5. Klasse eine Stammgruppe bilden, recht viel mehr wussten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. An diesem Tag wurde sehr viel diskutiert, reflektiert und in Frage gestellt, wir waren an dem Punkt angelagt, an dem jeder genügend Zeit gehabt hatte, um über unsere Entscheidung nachzudenken, an dem Punkt, an dem es mehr Fragen und Unklarheiten gab als je zuvor, an dem Punkt, an dem uns bewusst wurde, dass es nun galt, die Theorie in die Praxis umzusetzen, aber wie?

Natürlich gab es, wie in jeder Gruppe, auch unterschiedliche Sichtweisen, Vorstellungen, Erwartungen und Ängste. Wir mussten als Team nun viel enger zusammenarbeiten als bisher und natürlich erst zusammenwachsen, das war wahrscheinlich unsere erste große Herausforderung.

Ein geschichtsträchtiges Datum sollte es sein, an dem wir uns nun an eine etwas detailliertere Planung unseres Vorhabens heranwagen wollten, der 11. September 2009. Herr Laner war wieder zu uns nach Truden gekommen, um vor Schulbeginn wichtige organisatorische Dinge zu klären. Bei der Erstellung der Stundenpläne war unserem Anliegen, am Mittwoch und am Freitag ab 10.40 Uhr für jeweils 2 Stunden die Klassenverbände auflösen zu können, Rechnung getragen worden. In dieser Zeit sollten die Kinder in Kleingruppen an selbstgewählten Themen arbeiten. Für Schüler und Eltern wurde dafür der Begriff der „Freiarbeit“ eingeführt.

Um genügend Vorbereitungszeit zu haben, wurde beschlossen mit der Projektphase erst in der dritten Schulwoche, also Anfang Oktober zu beginnen.

Grundsätzlich sollten also die 1. und 2. Klasse eine Stammgruppe mit 18 Kindern, und die 3. 4.5. Klasse eine Stammgruppe mit 23 Kindern bilden. Eigentlich wäre es aus pädagogischer Sicht sinnvoller gewesen, die Gruppen aus den Jahrgängen 1+2+3 und 4+5 zu bilden, da die Kinder der ersten drei Jahrgänge ihrem Alter entsprechend noch in einer „magischen Welt“ leben, während sich ältere Schüler bereits in der „realen Welt“ befinden und ihre Interessen meist sehr von denen jüngerer Kinder abweichen. In unserem Falle war es eine Entscheidung, die aus organisatorischen Gründen getroffen worden war. Da es in der 5. Klasse nur eine Schülerin gab und diese sowieso schon mit den Viertklässlern in einem Klassenverbund saß, hätten die Schüler dieser Klassen bei einer solchen Zusammensetzung der Stammgruppen in der alltäglichen Konstellation zusammengearbeitet und es hätte so eigentlich gar keine Auflösung des Klassenverbandes gegeben. Auch die Schüleranzahl in den einzelnen Stammgruppen wäre mit 26 bzw. 15 Kindern pro Gruppe nicht unbedingt ideal gewesen. Wir beschlossen aus Gründen der besseren Übersicht auf einer Etage zu arbeiten und teilten uns die Kinder wie folgt auf: Zwei Lehrpersonen übernahmen die Gruppe mit den Erst- und Zweitklässlern, während ich mit zwei weiteren Kolleginnen für die Dritt-, Viert-, und Fünftklässler zuständig war. Aus diesem Grund werde ich im Weiteren auch hauptsächlich über die Arbeit der Größeren berichten und nur ab und zu eventuelle Unterschiede zur anderen Gruppe aufzeigen. Für alle aber galt, - ganz im Sinne der Reformpädagogen-, dass nun die Kinder selbst Verantwortung für ihr Arbeiten und ihr Lernen übernehmen sollten. Dafür bekamen sie die nötige Freiheit sich selbst zu organisieren, d.h. sich selbst, eventuell in Absprache mit einem oder mehreren Lernpartnern ein Thema auszusuchen, zu entscheiden mit wem man zusammenarbeiten wollte , sich zu überlegen, welches Produkt man am Ende der Arbeitsphase präsentieren würde, wie lange man sich dafür Zeit nehmen wollte und wo und wie man sich Arbeitsmaterial und die nötigen Informationen beschaffen könnte. Im Gegenzug mussten die Kinder nun aber die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen und ihre Entscheidungen rechtfertigen. Dazu sollten die Schüler auch eine schriftliche Lernvereinbarung eingehen (siehe Abbildung 4).

Die Themen der Kinder wurden nun in den Mittelpunkt gestellt und waren somit Ausgangspunkt ihrer Arbeit, bei der sich die Schüler nun verschiedene Techniken und Strategien aneignen sollten. All diese Informationen mussten natürlich auch den Eltern weitergegeben werden. So entschlossen wir uns noch im September, also vor Beginn des Projekts, einen Elternabend zu organisieren, dies war uns sehr wichtig. Ein solches Projekt kann nur Zukunft haben, wenn man auch die Eltern davon überzeugen und im Idealfalle begeistern kann, dies war uns allen klar. Ebenso klar war uns, dass es auch Bedenken oder gar Unverständnis geben würde, aber es war sehr schwer einzuschätzen in welchem Ausmaße. Wie würden die Eltern auf diese, wenn auch nur kleine Umstellung, reagieren?

Wir waren also sehr froh an diesem

Abend wieder auf die fachkundige Unterstützung von Herrn Laner und von Frau

Karin Dietel, Lehrperson an verschiedenen Grundschulen

mit reformpädagogischer Ausrichtung, zählen zu können. Herr Laner stellte das Konzept vor, dabei wurde den Eltern auch

beigebracht, dass ein

leistungsorientiertes Prinzip dahinter steckt und Freiarbeit nicht bedeutet „tun

was man will“. Frau Dietl berichtete aus

der Praxis und die Eltern waren interessierte und aufmerksame Zuhörer. Nach

einer Diskussionsrunde, in der auf viele

Fragen und Bedenken eingegangen wurde,

konnte man eine durchaus positive Haltung dem Projekt gegenüber erkennen. Wir

wussten nun, im Großen und Ganzen hatten wir die Eltern auf unserer Seite, und nach

einer kurzen Anlaufphase könnten sie sich dann ja auch direkt im Unterricht von

der Sinnhaftigkeit dieser „freien Arbeitsform“ überzeugen. Es hatte sich also

allemal gelohnt, die Eltern von Anfang an mit einzubeziehen und sie darüber zu

informieren, dass es sich bei diesem Vorhaben nicht um eine willkürliche und

planlose Aktion der Lehrpersonen handelte, sondern, dass ein ausgefeiltes,

sinnvolles und wissenschaftlich fundiertes Konzept dahinter steckte.

Wie

sollte nun aber unsere erste Arbeitsphase mit den Kindern konkret ausschauen?

Es wäre natürlich nicht sinnvoll gewesen, gleich am Anfang die Kinder mit einer

unüberschaubaren Anzahl von Neuigkeiten, von Regeln und Ratschlägen zu

überhäufen und somit zu überfordern, also wollten wir mit dem Wesentlichsten

beginnen und nach und nach neue Elemente dazu nehmen. Wir beschlossen also zu

Beginn in den zwei Stammgruppen unterschiedlich

zu starten. Während die Kleineren alle gemeinsam mit dem Thema Herbst begannen,

und dabei übten, wie man an ein Thema herangehen kann, wie man Fragen dazu

formuliert, wie und wo man Informationen finden kann und wie man diese zusammenführt,

ließen wir die größeren Kinder schon etwas selbständiger an die Arbeit gehen.

Allerdings sammelten auch wir einmal gemeinsam in der Gruppe verschiedenste Themen .

|

|

Abblidung 1: Ideensammlung für Themen an denen die Kinder interessiert waren. |

Anschließend

durften die Kinder ihre Partner auswählen und gleich loslegen, das heißt, die

Lernvereinbarungen ausfüllen. Dabei

fanden und formulierten sie auch viele interessante Fragen und das Ganze ging

überraschend reibungslos über die Bühne - der Anfang war geschafft!

Die

nächsten Stunden haben wir nun immer mit einem Gesprächskreis ( siehe Punkt

2.3.8.) eröffnet und beendet, die Kinder

haben an ihren Themen weiter gearbeitet und waren dabei sehr motiviert und

engagiert, es hat uns erstaunt, wie sehr sie sich auch ohne Aufforderung zu

Hause weiter mit ihrer Arbeit beschäftigten, sich Material und Unterlagen

besorgten und sich organisierten. Als erste Präsentationshilfe wurde von allen

Gruppen das Plakat gewählt, nicht zuletzt deshalb, weil sie diese

Präsentationsform bereits aus dem Unterricht kannten. Und schon bald kam für

uns Lehrer die Zeit des ersten Résumees. Es gab dabei viel Positives, aber

natürlich hatten sich auch schon die

ersten Probleme herauskristallisiert. Wir haben deshalb einfach eine

stichwortartige Liste mit positiven und negativen Rückmeldungen erstellt.

Positives

+ Hohe

Motivation

Neugierde

Vorbereitung Kinder

Ideenvielfalt

Wieso nicht immer so ( Frage der Kinder)

Gegenseitige Unterstützung

Kommunikation untereinander

Interesse auch für andere Themen

Gruppeneinteilung

Negatives

bzw. unsere Herausforderungen

-

Lautstärke

Herumwandern

Orientierungslosigkeit

Überfüllung PC – Raum

Überforderung Gruppe 1+2

Leerlauf

Ordnung

Lernverträge (Begriffsklärung)

Arbeitsumgebungen

Daraus

ergaben sich nun unsere nächsten Schritte. Wir wollten uns als erstes vor allem

um ein ruhigeres und geordneteres Arbeitsklima kümmern, dazu mussten wir die

Verhaltensregeln mit den Kindern neu besprechen. Dazu haben wir uns alle

gemeinsam versammelt und in der Gruppe die Regeln erarbeitet, dabei war uns

wichtig, dass die Schüler selbst

reflektierten und aussprachen, was für ein angenehmes Arbeitsklima von

Vorteil sein würde, was in den vergangenen Stunden störend aufgefallen war und

vor allem, was man dagegen tun könnte. Die Ergebnisse wurden auf einem Plakat

festgehalten und im Flur für alle sichtbar ausgehängt. In einem zweiten Moment

erarbeiteten sich die Kinder auch selbst Maßnahmen, die man bei Nichteinhaltung

der Regeln ergreifen sollte. Auch hier waren es die Schüler selbst, die ihre

Vorschläge einbrachten und somit hatten wir Lehrer in Zukunft auch ein

schlagkräftiges Argument, wenn es darum ging, die Regeln einzufordern oder bei

Nichtbeachtung die Konsequenzen zu ziehen. Wir konnten uns ja darauf berufen,

dass sie es selbst gewesen waren, die die Regeln erstellt hatten und uns

vorgeschlagen hatten, welche

Auswirkungen eine Missachtung haben würde. Dabei ist zu erwähnen, dass sich die

Kinder sehr strenge Strafen überlegt haben und wir Lehrer ab und zu

dagegensteuern bzw. eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit mancher Vorschläge

inizieren mussten. Am Ende sah unser vereinbarter Maßnahmenkatalog wie folgt

aus:

·

Wir versuchen

untereinander ein klärendes Gepräch zu führen

·

Wir holen den Lehrer

zu Hilfe

·

Wir dürfen eine Zeit

lang nicht mehr an der freien Arbeit teilnehmen

Auch für

den vielgenutzten PC Raum wurden einige Regeln erstellt. Die Kinder sollten nur

jene Arbeiten im Computerraum ausführen, für die man den PC unmittelbar

benötigte z.B. für die Internetrecherche. War das Material aber gesammelt,

sollte es ausgedruckt werden und etwaige Folgearbeiten wie Zusammenfassungen

konnten in anderen Räumen erledigt werden. Zudem sollte nicht die ganze Gruppe

an einem Rechner arbeiten, sondern die Arbeiten mussten besser und sinnvoller

auf alle Beteiligten aufgeteilt werden. Waren die Geräte im Raum alle besetzt,

mussten die Schüler in der Zwischenzeit eine andere Aufgabe erledigen. Auch für

das Drucken von Bildern und Texten musste in Zukunft die Erlaubnis der

Lehrpersonen eingeholt werden, nur so konnten wir die Menge von Bildern oder

fälschlicherweise gedruckten Dokumenten etwas reduzieren und besser kontrollieren.

Als nächstes

wollten wir damit beginnen, den Kindern die Leitung des Gesprächskreises zu

übergeben. Dies sollte sowohl am Anfang, als auch am Schluss einer Einheit

geschehen. Abwechselnd versuchten sich die Kinder in dieser Aufgabe und lernten

rasch dazu. Damit alle Kinder zu Wort kommen konnten, ohne allzu viel Zeit zu verlieren

und um den Lehrern einen besseren Überblick über die erledigten Arbeiten zu

ermöglichen, haben wir beschlossen die anfänglichen Gruppen in zwei kleinere

Gesprächskreise aufzuteilen. Dabei war die Anzahl der Kinder nicht immer

dieselbe, sondern sie variierte je nach Themen und Partnerkonstellationen.

Für die

Gruppen der ersten und zweiten Klasse brauchte es mehr Lernbegleitung.

Ausgehend von wenigen einfachen Fragen wurde der ganze Prozess von Recherche

bis Präsentation erneut gemeinsam durchgegangen. Doch es war für die Lehrer

unmöglich, überall gleichzeitig die benötigte Hilfe zu leisten. So sollte in

Zukunft eine Arbeitsgruppe aus Lehrlingen, Gesellen und Meistern bestehen.

Kinder, die in bestimmten Bereichen bereits Fertigkeiten und Kompetenzen,

angefangen beim Lesen und Schreiben, besaßen, konnten so ihre Partner, die noch nicht so weit waren, zusätzlich

unterstützen. Hier spürten wir nun erstmals den Nachteil, dass die Kinder der

dritten Klasse nicht in diesen Stammgruppen mit dabei waren. So versuchten wir

wenigstens abwechselnd, einige Schüler der oberen Klassen mit den Kleineren

zusammenzuführen. Die Kinder unterstützten sich so gegenseitig und die Größeren

halfen den Kleinen. Für die Lehrer war das eine große Erleichterung. So langsam

begann das System zu funktionieren und auch die Präsentationen (siehe Punkt

2.3.10.) wurden besser und vor allem von den Kindern mit mehr Selbstsicherheit

vorgetragen. Also beschlossen wir nach Weihnachten auch die Eltern in die

Schule zu holen. Es bestand die Möglichkeit, die Kinder bei ihrer Arbeit zu

beobachten und zu unterstützen, oder einfach nur bei der Präsentation des

eigenen Kindes mit dabei zu sein. Aus organisatorischen Gründen sollten sich

die Eltern voranmelden. Das Angebot fand Anklang und besonders zu Beginn

zeigten sich viele interessiert und wollten sich „das Ganze“ mal von der Nähe

anschauen. Auch von Seiten mancher Lehrpersonen aus unserem Sprengel wurde

Interesse signalisiert und einige schauten ebenfalls bei uns vorbei. Es ergab

sich auch so manche Möglichkeit „Externe Experten“ , wie einen Jäger, den

Maresciallo der Carabinieri, den Wikingerclub oder einen feuerspeienden Vater

einzuladen.

Natürlich

war für uns auch die Raumgestaltung (siehe Punkt 2.3.3.) und eine

effiziente Nutzung der vorhandenen

Räumlichkeiten ein zentraler Punkt, über den wir viel nachgedacht haben und bei

dem es immer wieder eine Herausforderung

war, unsere Vorstellungen mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen. Erschwerend war dabei auch die

Tatsache, dass die Klassen weiterhin auch für den Regelunterricht genutzt

wurden. Wir bekamen aber einige Unterstützung von Seiten der Gemeinde und der

Direktion und konnten somit auch einiges an Verbrauchsmaterial und Mobiliar

ankaufen. Die wichtigsten Anschaffungen waren für uns einige höhenverstellbare

Stehtische auf Rädern, eine Freinet Druckerei und eine Wandvorrichtung, um die selbstgefertigten

Bücher auszustellen. Für das zukünftige

Schuljahr nahmen wir uns zum Punkt Raumgestaltung noch einiges vor und

organisierten dafür in einem zweiten Moment Malerstaffelei, Regale, Korktafeln,

zwei Laptops und einiges mehr. So richteten wir im Frühjahr unseren Blick immer

öfter Richtung neues Schuljahr und auf die Möglichkeiten die sich für uns als

Schule auftaten, aber vor allem auch auf die Herausforderungen. Während wir und

unsere Schüler also weiterhin fleißig Erfahrungen sammelten und sich das

Schuljahr langsam, aber sicher dem Ende zu bewegte, waren wir schon wieder voll

mit der Planung unserer nächsten Schritte beschäftigt.

Die erste große Entscheidung, die es zu treffen galt war, ob und in welchem Ausmaße wir die sogenannten Stunden der Freiarbeit ausdehnen wollten und mit welchen Zusatzangeboten wir sie bereichern konnten. So kam es bald zum ersten und wichtigsten Entschluss, die Arbeit nach reformpädagogischen Konzepten auf 7, 5 Stunden auszuweiten. In dieser Zeit sollte allerdings nicht nur die Freiarbeit Platz finden, sondern Verschiedenstes mit einbezogen werden. Auch an der Verteilung der Wochenstunden hatte sich im Vergleich zum Vorjahr einiges geändert. Nach einer Elternbefragung bezüglich verschiedener Wochenstundenpläne wurde auf deren Wunsch vom Schulrat ein alternierendes Modell eingeführt; es gab nun abwechselnd eine Fünf- bzw. Sechstagewoche. Die Stunden, an denen besonders nach den Konzepten der Reformpädagogen gearbeitet werden sollte, wurden wie folgt auf die Woche verteilt: Montag von 7:50 Uhr bis zur Pause um 10:20 Uhr, am Dienstag Nachmittag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, am Donnerstag und am Samstag jeweils die letzten zwei Stunden von10:40 Uhr bis 12:40 Uhr. Wir beschlossen also die Rechtschreibung und Grammatik, besonders aber die Mathematik verstärkt in Form von wöchentlichen Pflichtaufgaben (siehe Punkt 2.3.6.) einzubauen. Ebenfalls sollte das Fach Italienisch mit einer Wochenstunde Teil des Projektes werden. Zusätzlich konnte eine Zusammenarbeit mit der Musikschule in die Wege geleitet werden und es war nun möglich, jedem Schüler eine Wochenstunde „musikalische Früherziehung“ mit einer externen Fachperson anzubieten. Die Bereiche Musik, Kunst und Technik wurden ebenfalls mit eingebunden (siehe Punkte 2.3.4. und 2.3.5.)

Wie bereits erwähnt, wollten wir uns auch um die Raumgestaltung kümmern und auch in der Verteilung der Altersstufen sollte sich etwas ändern. Weitere Schwerpunkte waren die Einführung des Wochenplans (siehe Punkt 2.3.9.) und die Qualitätssteigerung der Präsentationen. Natürlich wollte uns Herr Laner Christian auch in diesen Vorhaben unterstützen und weiterhin begleiten. An dieser Stelle scheint es mir angebracht, das Augenmerk nicht mehr so sehr auf die chronologische Entwicklung des Projekts zu legen, sondern mehr auf die Gründe unserer Entscheidungen hinzuweisen, bzw. die einzelnen Bereiche etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.

2.3.2 Die Neuorganisation der

Stammgruppen

In

diesem Schuljahr beschlossen wir also aus unseren Fehlern zu lernen und die

Gruppen neu zu formieren. Wie bereits erwähnt, eignet sich ein Modell 1+2+3

bzw. 4+5 aufgrund des unterschiedlichen Entwicklungsstandes der Kinder und

aufgrund der effektiveren gegenseitigen Unterstützungsmöglichkeiten wesentlich

besser. Wir entschlossen die Gruppen nun auch auf zwei Stockwerke zu verteilen,

um somit auch die Platzresourcen besser nutzen zu können. So waren nun drei

Lehrpersonen für zwei altersgemischte Stammgruppen der Klassen 1,2,3 mit

insgesamt 28 Kindern zuständig, während weitere drei Lehrpersonen die

altersheterogenen Stammgruppen der Jahrgänge 4 und 5 mit jeweils 11 Schülern betreuten.

Ich war auch in diesem Schuljahr in erster Linie für eine der zwei Stammgruppen

4/5 zuständig. Im Weiteren werde ich mich situationsbedingt wieder auf die Arbeit in und mit diesen Stammgruppen

konzentrieren, doch eine Besonderheit der Gruppen 1 bis 3 möchte ich an dieser

Stelle doch erwähnen, und zwar geht es um die Einführung einer Spielstunde am

Montagmorgen. In dieser Zeit beschäftigten sich die Kinder mit verschiedensten

Spielaktivitäten und Spielsachen, die sie selbst von zuhause mitgebracht hatten.

Der Journalist Reinhard Kahl sprach vom Raum als zusätzlichen Pädagogen und es scheint mir klar, dass einladende, freundliche und abwechslungsreiche Lernlandschaften Lernprozesse unterstützen und fördern. Ein Raum sollte beschützen, aber auch Freiheiten bieten, er sollte strukturiert und dennoch offen sein, es braucht Raum für die Stille und Raum für die Diskussion, kurzum, das Thema der Gestaltung ist komplex, denn Räume können erdrücken oder beflügeln und der Unterschied liegt oft im Detail.

In unserem Falle gab es auch das zusätzliche Problem, dass die Klassen sowohl den Anforderungen der offenen Arbeitsformen, als auch den Anforderungen des traditionellen Regelunterrichts Rechnung tragen mussten. Einerseits brauchte es Tische und Sitzmöglichkeiten für alle, andererseits genügend Freiräume, Nischen und abwechslungsreiche Arbeitsbereiche.

Unsere erste grundlegende Entscheidung war also die, ob wir verschiedene Fachräume oder Räume mit sogenannten Ateliers einrichten wollten und wir entschlossen uns, wie so oft, für die goldene Mitte. In erster Linie versuchten wir den gesamten uns zur Verfügung stehenden Platz zu nutzen, besonders auch die Gänge vor den Klassen. Hier wurde beispielsweise die Freinet Druckerei aufgebaut, eine Bastelecke errichtet und Regale oder Tische gliederten den langen Flur in mehrere Arbeitsbereiche. In einem freien Ausweichraum entstand ein kleines Dokumentationszentrum, in dem eigene Arbeiten, aber auch Bücher, Zeitschriften und Nachschlagewerke ihren Platz fanden. Zusätzlich konnte der Raum als Ruheraum bei der Vorbereitung von Präsentationen genutzt werden. Während es einen Computerraum schon gab, richteten wir weiters einen Mathematikraum und einen Kreativraum ein. Keiner der Räume wurde aber ausschließlich für die vorgesehenen Zwecke genutzt, sondern sie waren vielmehr Orte, an denen Material themenbezogen sortiert zur Verfügung stand. Auch die Computer befanden sich nicht alle im Pc Raum, auch in den Klassen standen Geräte zur Verfügung, zudem gab es drei mobile Laptops und einige Rechner auf Rädern. Eine kleine Küche und 4 weitere Klassenräume mit Nischen boten ebenso Rückzugsmöglichkeiten. In jedem Raum gab es Gruppentische und Liegematten, in einigen Klassen standen zusätzlich die beweglichen Stehtische und kleine Medienecken mit einem Pc. So konnten sich die Kinder nach Belieben auf die Räume verteilen und dort arbeiten, wo sie sich wohl fühlten oder die geeigneten Bedingungen vorfanden.

|

|

|

Abblidung 2: Arbeitsbereiche |

Auch der Musikunterricht war in das Gesamtkonzept mit aufgenommen worden, ein Teil wurde, außer in der ersten Klasse, wie bereits erwähnt, von einer externen Lehrperson der Musikschule übernommen, ein Teil wurde weiterhin von uns organisiert. Während die musikalische Früherziehung durch die Musikschule in einer festgelegten wöchentlichen Stunde stattfand, und zwar getrennt für die Klassen 2/3 und 4/5, waren unsere Beiträge so gestaltet, dass wir den Morgenkreis am Montag nutzten, um gemeinsam zu singen. Es gab Zeiten, in denen das Singen weniger im Mittelpunrkt stand, dafür wieder Phasen, in denen wir umso fleißiger waren, besonder dann, wenn wir uns auf eine Feier oder einen Auftritt vorzubereiten hatten. In den Stunden der musikalischen Früherziehung wurde ebenfalls viel gesungen, aber auch musiziert, getanzt und gespielt. Die Stammgruppen der 1. ,2., 3. Klasse haben jede Einheit mit gemeinsamen Singen begonnen, die erste Klasse hatte weiterhin eine Stunde Musikerziehung in ihrem Wochenstundenplan integriert.

Auch die Bereiche Kunst und Technik sollten nicht mehr als isolierte Einheiten im Stundenplan aufscheinen, sondern als Teil des Ganzen eine Bereicherung und Abwechslung im Alltag sein. Hauptziel war es, die Kinder zu animieren, bei ihren Arbeiten auch das Malen, Gestalten und Basteln verstärkt mit einzubeziehen. Besonders für die Präsentationen sollten nicht nur Schriftstücke produziert werden, sondern vor allem auch Bilder, Modelle oder passende Werke; ihrer Phantasie konnten die Kinder freien Lauf lassen. Unsere anfänglichen Bedenken, die Schüler würden jetzt nur mehr basteln, haben sich nicht bestätigt, im Gegenteil, wir mussten die Kinder immer wieder dazu animieren etwas zu ihrem Thema zu produzieren, aus eigenem Antrieb ergriffen sie selten die Iniziative. Dennoch musste der Bereich Kunst und Technik in ihrem Wochenplan aufscheinen und so mussten sich die Kinder doch immer wieder etwas überlegen. Das Material mussten sie sich selbst organisieren. Einiges lag in der Schule immer bereit, besondere Dinge mussten aber in Absprache mit den Lehrpersonen oder mit den Mitschülern selbst besorgt werden. Zusätzlich gab es ab und zu ein übergeordnetes Thema, wie z.B den „Künstler des Monats“. Hier bekamen die Kinder eine gemeinsame Einführung zu einem bestimmten Künstler und sollten dann im Laufe einer vorgegebenen Zeit gewisse Arbeiten erledigen, z.B ein Bild des Künstlers nachmalen oder ausmalen, am Computer verändern, Fragen zum Thema beantworten oder dazu basteln. Auch Anlässe wie Weihnachten, Vatertag oder Ostern wurden wahrgenommen, um den Kindern eine bestimmte Anzahl von Bastelvorschlägen zu unterbreiten, sie konnten sich für eine Arbeit entscheiden und sich dafür anmelden. So war es für die Lehrpersonen möglich, das benötigte Material zu besorgen, natürlich gab es auch immer die Möglichkeit in Eigeninitiative eine Alternative zu suchen. Auch hier gaben wir einen zeitlichen Rahmen vor, wann die Kinder ihre Arbeit erledigten, blieb ihnen überlassen. Weiters gab es zwei Zeichenwettbewerbe, an denen die Schüler teilgenommen haben und mehrere Projekte, wie z.B „Basteln mit Menschen mit Behinderung“, oder „Schulhofgestaltung“, wo die Kinder unter anderem mit Ton gearbeitet, oder mit Fliesenresten ein Mosaik kreiert haben. Weiters Aktionen wie „Bilder für Afrika“, das Musical „König der Löwen“, sowie Präsentationen und Arbeitsmöglichkeiten mit einheimischen Künstlern. Mit Sicherheit waren sowohl der Bereich Kunst als auch der Bereich Technik Bestandteil der täglichen Arbeit. Gewöhnungsbedürftig war dies natürlich auch für die Eltern, es brachten nicht mehr alle das gleiche Geschenk zur selben Zeit, und das, was sie mit nach Hause nahmen, war vielleicht nicht immer perfekt, aber die Kinder hatten es wirklich selbst gemacht und dabei viel Freude und Kreativität gezeigt.

Bei den Pflichtaufgaben ging es uns in erster Linie darum, die Kinder mit dieser neuen Form von verbindlichen Aufgaben, die nun ein fester Bestandteil des Wochenplans waren, bekannt zu machen. Natürlich war es uns auch ein Anliegen die Fachbereiche Kopfrechnen und deutsche Rechtschreibung sowie Grammatik verstärkt in die Freiarbeit mit einfließen zu lassen, nicht zuletzt auch deshalb, weil die verbliebene Zeit in den Bereichen Mathematik und Deutsch im Regelunterricht doch spürbar kürzer geworden war. Doch sollten grundlegende reformpädagogische Gedanken, wie die freie Wahl der Inhalte und der individuelle Lernrhythmus eines jeden Kindes auch hier für alle Schüler spürbar bleiben. Das bedeutet, dass wir den Kindern einen zeitlichen Rahmen vorgaben und ihnen eine Auswahl an Aufgaben zur Verfügung stellten, alles andere lag in ihren Händen und in ihrer Verantwortung. Natürlich musste für uns Lehrpersonen aber nachvollziehbar sein, welche Fortschritte die Kinder machten und wo sie unsere Unterstützung und Begleitung brauchten. Den zeitlichen Rahmen definierten wir mit zweimal wöchentlich 10 Minuten pro Fach.

Für Mathematik entschlossen wir uns dafür, die Blitzrechen-Cd´s und die Blitzrechenkarteien vom Klett-Verlag, die zusammen mit dem Zahlenbuch und den dazugehörenden Übungs-, Arbeits- und Demonstrationsmaterialien Bestandteil des Programms „mathe 2000“ sind, zu benutzen. Hier gibt es Karteikarten zu den Inhalten der Klassen 1-4, sowie für Sachrechnen, Geometrie oder Rechnen mit Größen. Die Kinder sind mit den Übungen und Konzepten vertraut, weil die Karteikarten analog zu den Büchern auf denselben Prinzipien basieren und den Kindern zudem auch eine Selbstkontrolle ermöglichen. Die Schüler konnten sich nun, je nach Interesse und Leistungsniveau, ihre Übungen selbst auswählen und auch in Eigenverantwortung entscheiden, wann sie das Geübte von den Lehren „abchecken“ lassen wollten. Wir Lehrer hatten durch eine eigens dafür angelegte Tabelle immer die Übersicht darüber, wer was schon erledigt hatte und die Kontrolle, ob die Kinder die geübten Inhalte auch wirklich beherrschten. Wenn ja, wurde der Bereich abgehakt und die Schüler widmeten sich neuen Aufgaben, wenn nein, sollten sie weiterhin üben und es zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen. Ein weiteres Problem, das es zu lösen galt war, wann und vor allem wer die Pflichtaufgaben kontrollieren sollte. Da die Lehrpersonen, die für die Kinder einer Stammgruppe verantwortlich waren, nicht automatisch auch ihre Lehrer in Deutsch bzw. Mathematik waren, gab es nun zwei Möglichkeiten. Entweder würden jene, die für die jeweilige Stammgruppe zuständig waren, alles was mit dieser Gruppe in Zusammenhang stand kontrollieren, also auch die Pflichtaufgaben, oder aber, die Fachlehrpersonen würden diese Aufgabe übernehmen. Da wir es aber für sinnvoll erachteten, dass das Abfragen der Leistungen auch im Regelunterricht stattfinden sollte, war für uns die zweite Option die günstigere. Die Kinder der 5. Klasse meldeten sich bei mir in den Stunden der Freiarbeit, während die Schüler der 3. Klasse im Mathematikunterricht bei mir vorstellig wurden um mir zu zeigen, was sie schon gut konnten. Die Kinder wurden von mir auch nicht benotet, es ging also nur darum, ob man zur nächsten Übung wechseln durfte oder noch nicht.

|

|

|

Abbildung 3: Blitzrechnen 1 – Klett Verlag |

In Deutsch entschlossen wir uns

für die Lernsoftware von Oriolus, „Lernpaket Deutsch“. Auch hier standen den

Kindern viele verschiedene Rechtschreib- und Grammatikübungen zur Verfügung und

die Anzahl der erledigten Aufgaben oder Infos über Fehler konnten jederzeit

abgerufen werden. Für die Kinder der Klassen 1-3 gab es zudem die Software GUT1

(Computer & Lernen) zum Aufbau des Grundwortschatzes.

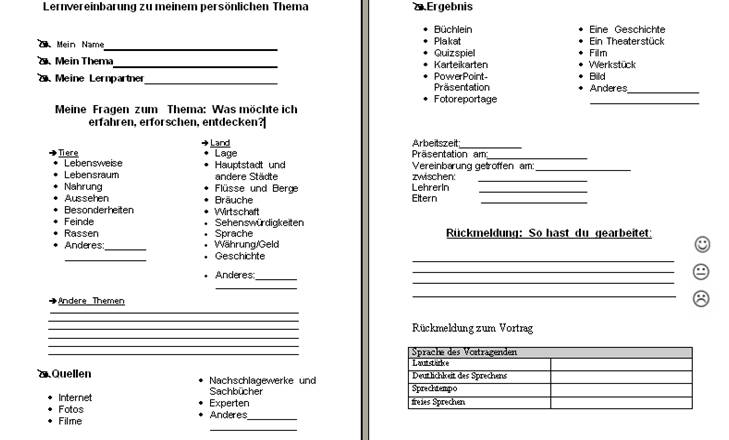

Die Lernvereinbarung sollte eine Art Verbindlichkeit schaffen und die Verantwortung der Kinder ihrer Arbeit und ihren Entscheidungen gegenüber symbolisieren.

Die Themenwahl erfolgte natürlich entsprechend den eigenen individuellen Interessen jedes einzelnen Kindes. Manchmal spielte aber auch die Partnerwahl oder die Zusammensetzung der Lerngruppe eine entscheidende Rolle. Mit wem ich arbeite, hängt auch mit der Wahl des Themas zusammen, wer ist daran interessiert und bereit, sich damit auseinanderzusetzen? Natürlich konnte sich jeder auch dafür entscheiden, seine Arbeit alleine durchzuführen. Es hat sich herausgestellt, dass eine Partnerarbeit ideal ist. In einer Dreiergruppe besteht die Gefahr, dass ein Kind die Außenseiter- oder gar nur eine Beobachterrolle einnimmt, in einer Vierergruppe wird jede Entscheidung bereits zu einer demokratischen Herausforderung und die Arbeitsteilung bzw. die Absprache in der Gruppe ist nicht immer ganz einfach, besonders für die Jüngeren. Eine Anzahl von mehr als 4 Kindern sollte möglichst vermieden werden. Natürlich gibt es immer Ausnahmen und viel hängt von der Themenwahl und besonders von der Arbeitsweise bzw. dem angestrebten Endprodukt ab. Bei einem Theaterstück z.B. kann eine höhere Kinderanzahl durchaus sinnvoll sein. In der Regel ist es sowieso so, dass sich die Kinder selbst ihre Lernpartner suchen und somit selbst entscheiden, wie groß die Arbeitsgruppe ist. Der Lehrer nimmt hier im Normalfall nur eine beratende Funktion ein und kann die Kinder mit Tipps und Vorschlägen unterstützen. Es ist aber nicht so, dass die Schüler immer entscheiden können. Wie bereits erwähnt, hängt ihre Entscheidungsfreiheit immer damit zusammen, ob sie mit dieser auch umgehen können. Hat sich herausgestellt, dass eine bestimmte Konstellation ungünstig ist, bzw. ein geeignetes Arbeitsklima nicht möglich ist, soll und muss der Lehrer durchaus auch eingreifen und die Konsequenzen daraus ziehen. Diese sollten für das Kind aber immer nachvollziehbar sein und natürlich nie im Voraus, nach dem Motto „das würde sowieso nicht funktionieren“, getroffen werden. Die Kinder müssen die Chance (eventuell auch mehrere) haben, es zu versuchen, um mir das Gegenteil zu beweisen. In der Anfangsphase hatten wir die Befürchtung, die Kinder würden es nicht schaffen, sich eigenständig zusammenzutun, es würden immer nur die selben zusammenarbeiten, so unsere Annahme, nicht nur aufgrund der bestehenden sozialen Strukturen, sondern auch deshalb, weil die Gruppen ja ganz unterschiedliche Zeitpläne für ihre Arbeiten hatten und somit das Ende einer Phase mit der Präsentation der Ergebnisse nicht unbedingt mit dem Neubeginn einer Arbeit anderer Kinder übereinstimmen musste. Deshalb haben wir uns ein System der Voranmeldung überlegt. Dazu gab es ein Plakat auf dem sich die Kinder mindestens einige Tage vor geplantem Arbeitsbeginn eingetragen haben, und zwar mit Namen, Titel des Themas und Datum des voraussichtlichen Arbeitsbeginns. Zusätzlich gab es eine Spalte für interessierte Lernpartner, wo sich Kinder für die Zusammenarbeit anmelden konnten. Das Plakat war im Flur für alle ersichtlich aufgeschlagen. Schon bald stellte sich jedoch heraus, dass sich die Kinder stets mündlich in Gesprächen unterreinander verständigten und das Plakat, wenn überhaupt, nur pro forma benutzt wurde. So gehörte diese Idee schon bald der Vergangenheit an und wir waren um eine Erkenntnis reicher: „Weniger ist oft mehr“, bestimmte Dinge braucht man nicht zu planen, sie lösen sich von alleine.

Jede Arbeit begann also mit dem gemeinsamen Ausfüllen des Lernvertrags, und zwar machten das die Kinder in der Kleingruppe alleine. Ausgehend von eigenen, schriftlich formulierten Fragen überlegten sich die Schüler dann, wie sie an die benötigten Informationen, Bilder usw. kommen konnten, welches Produkt sie am Ende präsentieren und wie viel Zeit sie dafür in Anspruch nehmen wollten. In einem zweiten Moment wurde als zusätzliche Hilfe für die kleineren eine einfachere Möglichkeit zum Ankreuzen in den Bereichen Tiere und Länder eingefügt. Besonders die Kinder der 4.und 5. Klasse sollten ihre Fragen aber in Sätzen formulieren. Die Fragen der Kinder sind nämlich oft überraschend interessant und weichen so ganz von unseren Vorstellungen von Relevanz und Logik ab. Aber genau diese Fragen brennen ihnen unter den Nägeln und sollen zusätzliche Motivation zur Recherche und zur Antwortsfindung geben. Es hat sich herausgestellt, dass es oft sehr spezielle Fragen sind, Fragen auf die man in einem herkömmlichen Nachschlagewerk kaum eine Antwort finden kann. Schon bald haben die Schüler aus diesem Grund die Vorteile der Internetrecherche entdeckt und sich großteils darauf konzentriert.

Hatten sich die Kinder nun auf diese grundlegenden Punkte ihrer Arbeit geeinigt, besprachen sie die Lernvereinbarung mit einer Lehrperson. Hier sollte man sich die Zeit nehmen, um mit den Beteiligten zu sprechen, ihnen Verbesserungsvorschläge zu machen, Anregungen zu geben, z.B.für Bastelarbeiten zum Thema oder alternative Präsentationsmöglichkeiten vorzuschlagen und sie in ihrer Zeitplanung zu beraten. Am Ende wurden die „Verträge“ von beiden Parteien gegengezeichnet, wohlgemerkt, nicht die Gruppe hatte eine Lernvereinbarung, sondern jedes Kind besaß seine eigene. Wenn die Kinder oder auch die Eltern es wünschten, konnten diese zuhause gezeigt werden und von den Eltern ebenfalls unterzeichnet werden.

Der letzte Teil mit Rückmeldungen zur Arbeit und zur Präsentation wurde erst in einer späteren Version dazugefügt. Die Kinder sollten bei den Präsentationen ihre Lernvereinbarungen mitbringen, die Lehrpersonen hielten hier nun ihre Eindrücke fest und besprachen sie im Anschluss in einem Lerngespräch mit den Kindern.

|

|

|

Abbildung 4: Lernvereinbarung zwischen Schülern und Lehrpersonen: Die abgebildete

Lernvereinbarung hat sich im Laufe der 2 Jahre stets verändert und

weiterentwickelt. |

2.3.8. Der Gesprächskreis:

Der Gesprächskreis sollte ein fester Bestandteil vor und nach jeder Einheit sein, hier wurde Organisatorisches geklärt, Schwierigkeiten wurden

Der Gesprächskreis sollte ein fester Bestandteil vor und nach jeder Einheit sein, hier wurde Organisatorisches geklärt, Schwierigkeiten wurden besprochen und hier galt es auch Rechenschaft abzulegen über geleistete oder auch nicht geleistete Arbeit. Die Moderation des Gesprächskreises wurde an die Schüler abgegeben, der Inhalt der Gespräche hing natürlich von der Situation ab. Am Montagmorgen ging es beispielsweise vor allem um die Vorhaben für die kommende Woche. „An welchem Thema arbeitest du gerade? Mit wem arbeitest du zusammen? Kommst du mit den Lernpartnern gut zurecht? Wie sieht es mit den Pflichtaufgaben aus, machst du sie regelmäßig?“, waren hier typische Fragen. Am Ende einer Stunde oder einer Woche ging es hingegen mehr darum, Rückblick zu halten. „Hast du heute/diese Woche alles geschafft? Hast du deine Pflichtaufgaben erledigt?“, u.s.w.. Im Gesprächskreis ging es natürlich auch um den richtigen Umgang miteinander. Zuhören, sich einbringen und gemeinsam demokratische Entscheidungen treffen sind nur einige Kompetenzen, die für ein funktionierendes Miteinander notwendig sind und die in diesem Rahmen trainiert werden konnten.

|

|

|

Abbildung 5: Gesprächskreis |

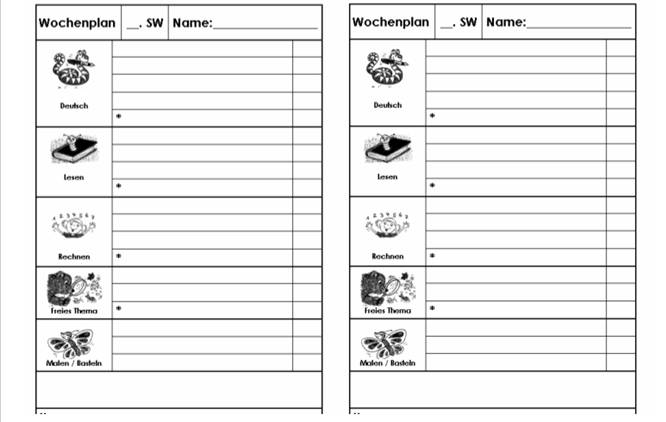

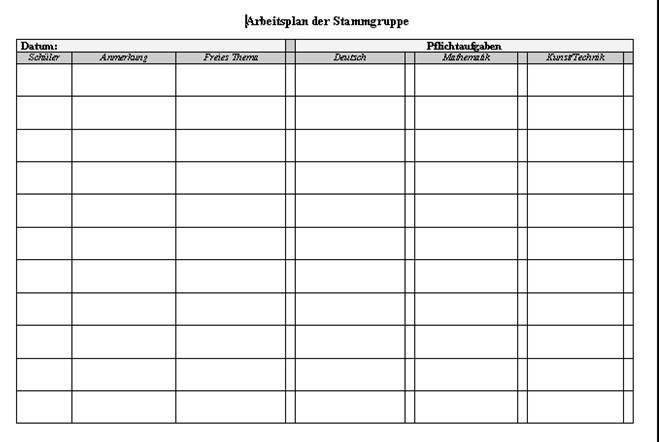

Der Wochenplan sollte den Schülern helfen den Überblick über ihre Vorhaben und die bereits erledigten Arbeiten zu behalten. Erste Aufgabe, gleich nach dem Gesprächskreis am Montag war es also, sich Gedanken über die bevorstehende Woche zu machen und die Arbeiten auf die zur Verfügung stehenden Tage aufzuteilen. Die Kinder sollten also nicht nur eintragen, was sie machen wollten oder mussten, sondern vor allem auch, wann dies geschehen sollte. Am Ende jeder Einheit sollten die Schüler dann ihr Tun reflektieren und Erledigtes im Wochenplan abhaken, nicht geschaffte Aufgaben sollten in der nächsten Arbeitsphase Priorität haben. Natürlich war es anfangs für die Kinder ausgesprochen schwierig, sich die Zeit richtig einzuteilen, meist gab es zu viel Arbeit und zu wenig Woche, aber es gelang den Schülern zunehmend besser, die benötigte Zeit abzuschätzen und richtig einzuplanen. Natürlich kam es auch vor, dass Kinder alle Arbeiten, die sie sich vorgenommen hatten, bereits vor Ende der Woche erledigt hatten. Wir Lehrer hatten durch den Wochenplan natürlich auch einen besseren Überblick über das Geschehen, zumal wir unseren eigenen Wochenplan hatten, auf dem die Arbeiten aller Kinder einer Stammgruppe notiert waren (siehe Abb. 7).

Die Kinder waren so auch gezwungen, alle vorgesehenen Bereiche, wie das freie Thema, die Pflichtaufgaben in Deutsch und Mathe oder den Bereich Kunst/Technik zu berücksichtigen. Die Kinder konnten sich auch notieren, ob sie z.B vorhatten sich „abchecken“ zu lassen oder ob ein besonderes Ereignis anstand. Bevor die Schüler nun an die Arbeit gehen konnten, mussten sie ihren Wochenplan mit uns besprechen und ihre Planung manchmal auch rechtfertigen oder verändern. Ich habe bei dieser Gelegenheit auch kontrolliert, ob die Aufgaben der vorangegangenen Woche alle erledigt waren, ob beispielsweise die Pflichtaufgaben aus Mathematik nicht ständig gewechselt wurden, ohne dass ich den Lernstand vorher kontrolliert hatte u.s.w.. Natürlich konnte man nicht alles kontrollieren, aber ohne das nötige Vertrauen in die Kinder wäre das ganze Projekt ohnehin nicht machbar gewesen. Früher oder später flogen die Schwindeleien sowieso meist auf, und die Kinder hatten gelernt, dass dies auch Konsequenzen mit sich brachte. Wer nicht Verantwortung übernehmen konnte, bekam entsprechend weniger Freiheiten, wurde öfters kontrolliert oder durfte für einige Zeit überhaupt nicht mehr an der „Freiarbeit“ teilnehmen.

|

|

|

Abbildung 6: Wochenplan der Kinder

(2Wochen pro Seite, 4 Wochen pro Blatt) |

|

|

|

Abbildung 7: Lehrerplan

(Übersicht der Wochenplanung der Kinder) |

Die Präsentation der Themen und der dazu entstandenen Arbeiten ist eine der zentralen Säulen des Konzepts. Den Schülern ist es natürlich ein Anliegen zu zeigen, was sie entdeckt und gelernt haben, was gestaltet, geschrieben oder gebastelt wurde. Die Kinder bekommen auf diese Weise auch unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten ein Feedback von Mitschülern und Lehrern, können ihre Arbeiten besser einschätzen und aus ihren Erfolgen oder Misserfolgen lernen und darauf aufbauen. Auch die Fähigkeit vor einer Menschenmenge, und das waren bei Weitem nicht nur die Mitschüler, sondern auch Lehrer, Eltern und außenstehende Personen, zu referieren, betrachte ich als eine Schlüsselkompetenz, die uns Erwachsenen nur allzu oft fehlt, und zwar deshalb, weil wir als Kinder kaum Möglichkeiten hatten, dies zu trainieren. Die Lockerheit und Selbstsicherheit, mit der heute die Kinder unserer Schule vor den Zuhörern stehen und ihr Wissen zum Besten geben, haben mich von der Wichtigkeit der Präsentationen zusätzlich überzeugt. Unabhängig von den Inhalten, die je nach Thema mehr oder weniger Wichtigkeit haben können, wird sich die Kompetenz, ein Referat führen zu können, unumstritten positiv auf das zukünftige Studien– und Arbeitsleben auswirken.

Darum müssen wir den Kindern so viele Möglichkeiten wie möglich geben, um das Vortragen zu üben und anfängliche Hemmungen zu überwinden.

Im ersten Schuljahr haben wir uns dazu entschlossen, alle Präsentationen in der Großgruppe, das heißt vor allen Kindern der Schule zu zeigen. Dies war anfangs natürlich eine große Herausforderung und kostete so manche Überwindung. Wenn wir uns nur vorstellen, dass Erstklässler bereits nach wenigen Wochen ihrer Schullaufbahn den Kindern der fünften Klasse ihre Arbeiten präsentieren sollten, ist das auch leicht verständlich. Es war für uns aber auch klar, dass wir niemanden zwingen wollten, wer sich nicht traute etwas zu sagen, der unterstützte seine Gruppe einfach mit seiner Anwesenheit, oder zeigte vielleicht nur sein selbstgemaltes Bild. Schon bald war es aber kaum mehr ein Problem, auch nicht für die Kleinsten, es wurde eine ganz natürliche und alltägliche Angelegenheit. Alltäglich deshalb, weil wir schon bald lernten, die Anzahl von Präsentationen auf maximal 3 bis 4 pro Einheit zu reduzieren, da sonst die benötigte Zeit einfach zu lang wurde und die Konzentration bzw. Aufmerksamkeit der Kinder nicht mehr gegeben war. Natürlich gab es auch Tage, an denen überhaupt keine Präsentationen geplant waren, aber auch Tage, an denen wir nicht alle unterbringen konnten und so immer wieder auf andere Wochentage ausweichen mussten. Es war also sehr wichtig für den reibungslosen Ablauf, dass sich die Kinder rechtzeitig für ihre Präsentationen anmeldeten. Dafür gab es im Flur eine eigene Anschlagetafel, auf der die Schüler, nach kurzer Rücksprache mit den Lehrern, ihre Vorträge für einen bestimmten Tag ankündigten. So war es auch möglich, die interessierten Eltern der Referenten oder etwaige externe Fachleute einzuladen. Natürlich war auch diese Organisation Aufgabe der Kinder. Ich werde nie vergessen, als ich nach der Pause vor dem Schulhaus von einer Person gefragt wurde, ob denn schon heute die Präsentation zum Thema Jäger wäre, er sollte nämlich als Revierleiter dazu kurz referieren. Ich habe geantwortet: „ Ich weiß das jetzt gar nicht, aber wenn dich die Kinder für heute eingeladen haben, wird es auch so sein.“ Und so war es auch.

Wie bereits erwähnt, entschlossen sich anfangs alle dafür, ihre Arbeiten mit Hilfe eines Plakats zu präsentieren, und so blieb es auch eine ganze Weile. Wir mussten uns also überlegen, wie wir auch andere Präsentationsformen einführen konnten. Von Herrn Laner kam der Vorschlag von Zeit zu Zeit einer kleinen Gruppe etwas Neues zu zeigen, diese Kinder würden dann automatisch als Multiplikatoren ihr Wissen an Interessierte weitergeben, und diese interessierten Kinder gab es natürlich immer. So schafften wir es nach und nach, die Kinder für Power Point Präsentationen zu begeistern, dann folgte das Millionenshowquiz mit 15 Fragen zum Thema, erstellt mit dem Programm Quillionär. Weiters die Karteikarten, für die ich den Kindern mit Publisher erstellte Vorlagen zu den Themen Experimente, Natur, Geschichte, Erdkunde und Kunst zur Verfügung stellte. Immer wieder versuchten wir den Kindern auch Tipps für Bastelarbeiten zum Thema zu geben, dabei entstanden z.B. Salzteiglandkarten, Origamifiguren, Puppen, Modelle und vieles mehr. Auch Bücher, Bilder, Folien für den Tageslichtprojektor, Theaterstücke, Preisfragen mit gebastelten Geschenken für richtige Antworten und so manch andere tolle Idee gehörten nach und nach zum Repertoire der Schüler.