Lernprogramme überschwemmen

den Markt und sind auch kostenlos im Internet zu finden. Sie entsprechen

einer weit verbreiteten Alltagstheorie vom Lernen.

Aber entscheiden Sie selbst,

was Lernprogramme leisten können?

|

|

|

| |

|

|

|

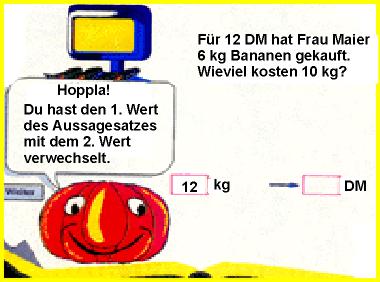

Hier ein "Muster"

für den Ablauf einer möglichen Interaktion in einem Lernprogramm

|

|

Nach Einschalten des Rechners

erscheint nach einigen Tasten-Drucken die erste Übung auf dem Bildschirm.

Etwa: "27 + 48 = ....".

An Stelle der Pünktchen blinkt der Cursor solange, bis eine Zahl eingetragen

wird.

Schreibt man 75 ein, so gibt der "Computer" eine Belobigung etwa in Form

von Text, Bild oder Ton und eine neue Aufgabe. ....

Schreibt man aber 65 ein, so gibt der "Computer" (hoffentlich!) eine zielgerichtete

Hilfe zum "Zehner" und erlaubt erneut zu antworten.

Ist die eingetragene Zahl nun richtig, so siehe vorher. Ist sie wieder falsch,

so gibt der "Computer" in der Regel die richtige Antwort und eine neue Aufgabe.

Und das Ganze ist heute mit viel schrillen Tönen, bunten Bildern und

Trallala-Geschichten verbunden. |

| |

|

|

|

Können

Übe- und Lernprogramme gut sein?

|

| |

|

|

|

Keine Frage:

Üben ist notwendig

Übe-Beispiel:

Rechensätze

Ableitung von

"Wurzel aus x"

|

|

Aber: Was geschieht eigentlich beim Üben? Vor einem Anwortversuch

soll der Problemgehalt der Frage noch etwas weiter verdeutlicht werden.

Nehmen wir als erstes Übe-Beispiel das der Rechensätze. Niemand

wird bestreiten, dass Sätze wie "sieben und acht ist fünfzehn"

oder fünf mal fünf ist fünfundzwanzig" sozusagen wie im

Schlaf gekonnt sein sollten. Hierzu eine erste Testfrage an alle Menschen,

die älter als 8 Jahre und keine Grundschullehrerin sind. Was ist

sieben mal neun? Die meisten Menschen antworten nicht unmittelbar und

spontan. Sie reproduzieren im "Reden mit sich selbst" wie folgt oder ähnlich:

sieben mal neun ..äh.. neun mal sieben ..äh.. zehn mal sieben

..äh.. siebzig minus sieben; ach ja: dreiundsechszig! Nun aber auch

noch eine Testfrage an alle Grundschullehrerinnen. Was ist die Ableitung

von "Wurzel aus x"? Ohne Zweifel müssten die Ableitungen mindestens

reproduzierbar da sein, denn sie sind mindestens ein Jahr lang vor dem

Abitur eingeübt worden!

Nehmen wir als zweites Beispiel das Üben von nicht-kognitiven Sachverhalten,

nämlich das Autofahren. Nicht-kognitiv bedeutet hier nicht, dass

das Großhirn nicht beteiligt ist, wohl aber in anderer Weise als

bei den Rechensätzen. Und hier wieder zwei Fragen: Warum verlernen

wir beim Autofahren nicht zu bremsen, wenn Rot vor uns aufleuchtet? Erstens

weil wir es tagtäglich tun. Wir bleiben in Übung, genau wie

es die Grundschullehrerinnen sind, die fast täglich sagen müssen:

"Sieben mal neun ist dreiundsechzig." Zweitens aber weil grundlegende

Bewegungsabläufe wesentlich im Kleinhirn "verankert" sind.

Beim Behalten von geübten Sachverhalten spielt also die Regelmäßigkeit

des Tuns und der Speicher-Ort eine Rolle. Es sollte schon jetzt klar sein,

dass Rechensätze nicht "wie im Schlaf" oder "wie das Autofahren"

gekonnt sein können.

|

| |

|

|

|

Geübte

kognitive Sachverhalte hinterlassen im Großhirn ihre "Spuren"

|

|

Kognitive Sach- und Sinnverhalte aktivieren und hinterlassen nach ihrer

(mehrfachen) Wahr-Nehmung im Großhirn eine "breite Spur"! In Positronen-Emissions-Tomographien

(PET) lässt sich zeigen, dass im Großhirn beim Hören eines

Wortes große und teilweise nicht zusammenhängende Bereiche,

beim Sprechen eines Wortes andere aber wiederum große und teilweise

nicht zusammenhängende Bereiche und beim Ausdenken eines Wortes wieder

andere aber wiederum große und teilweise nicht zusammenhängende

Bereiche aktiviert werden.

Beim gleichzeitigen bewussten Hören, Sprechen und Ausdenken (Interpretieren)

überlappen sich aber die aktivierten Bereiche gegenseitig und werden

dadurch zusammenhängend. Spuren von Zusammenhängen bleiben dabei

erhalten, die später ein ein Reproduzieren erleichtern. Ergänzend

wird auf weitere Erkenntnisse aus der Hirnforschung

verwiesen.

Die bisherigen Überlegungen erlauben nun, aufgeklärter zu fragen:

Wie lässt sich erreichen, dass durch Üben die bereits gelernten

kognitiven Sach- und Sinnverhalte längerfristig und (nachhaltig)

behalten werden?

Üben ist zunächst nicht anderes als ein wiederholtes Lernen.

Beides, Üben wie Lernen, sind konstruktive Lernprozesse. Üben

als wiederholtes Lernen, sollte also in immer wieder anderen Zusammenhängen

stattfinden. Das Lernparadigma ist nicht aufteilbar nach Lernen und Üben.

|

| |

|

|

| Lernprogramme

fördern ein isoliertes Üben in kleinen Schritten

|

|

Lernprogramme bieten einen multimedial aufbereiteten, programmierten

Unterricht auf der Basis von operationalisierten Feinlernzielen in einer

teacher-proof-Umgebung.

Der "programmierte Unterricht" ist eine überholte Theorie. Alle in

den 60er Jahren angebotenen Lernprogramme in Buchform sind Ende der 70er

Jahre wieder vom Markt verschwunden. Heute leben sie "multimedial"

neu auf.

|

| |

|

|

| Und

doch gibt es Erfolgsmeldungen zum Üben mit Programmen

|

|

Sicher kann man zunächst sagen, Lernprogramme schaden nicht. So

wie auch der programmierte Unterricht oder die Sprachlabore nicht geschadet

haben. Aber die Antwort ist nicht zufrieden stellend. Daher sollen nun

drei Typen von Erfolgsmeldungen kurz diskutiert werden.

"Es macht Spaß", ist eine viel geäußerte Erfolgsmeldung.

Aber der Spaß bezieht sich auf das neuartige Gerät und

nicht unbedingt auf die Inhalte des Lernprogramms. Wird entdeckt, dass

es doch wieder die alte kleinschrittige, isolierte Paukerei ist, ebbt

der Spaß erheblich ab. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Sie wurde

bereits in den 70er Jahren mit dem programmierten Unterricht gewonnen.

Wird unmittelbar nach dem Durcharbeiten eines Lernprogramms genau das

getestet, was im Programm lernbar war, dann ist dieser Test in der Regel

sehr erfolgreich.

Aber ein Wiederholungstest nach einiger Zeit zeigt, dass dieses

Wissen schnell verderblich ist.

"Das Programm schimpft und straft nicht und bleibt geduldig." Hinter dieser

Aussage verbergen sich negative Lernerfahrungen. Etwa die: "meine Mutter

schreit immer sofort, wenn ich etwas nicht kann." Also im Einzelfalle

können Lernende mit Lernprogrammen wieder Zutrauen zur eigenen Leistungsfähigkeit

finden, wenn die aufgebaute Lernblockade "Mensch" fortgenommen wird.

|

| |

|

|

|

Isoliertes

Üben führt nicht zu stabilen Behaltensleistungen

|

|

'Sieben mal neun gleich dreiundsechzig', 'sieben mal neun gleich dreiundsechzig',

..., aktiviert je nach Akzentuierung des Lernenden nur einen ausgesprochen

kleinen Bereich im Großhirn, manchmal nur den des mit sich selbst

Sprechens. Üben in der Form von kleinen und isolierten Häppchen

aktiviert im Gehirn in der Regel voneinander isolierte Bereiche. So lässt

sich verstehen, dass diese Übe-Methode keinen dauerhaften Erfolg

hat, dass sie aber auch nicht schadet und manchmal sogar kurzfristig hilft.

"Einhämmern", Pauken und Bimsen sind ein Üben von

isolierten Ausdrücken, Vokabeln, Fakten und Aussagen ohne jeglichen

Sinn- und Sachzusammenhang. Dass aber in Zusammenhängen länger

behalten wird, ist so unbekannt nicht. Denn immer schon gab es sogenannte

Eselsbrücken, wie: "333 bei Issus Keilerei", "wer nämlich mit

h schreibt ist dämlich" oder "URI (für UxR=I)" oder Mnemotechniken

für das Behalten von Geschichten.

Erinnern wir uns hierzu auch an die obige Reorganisation von "sieben mal

neun ist dreiundsechsig". Das Ergebnis wurde in der Gesamtstruktur des

Einmaleins (hier: Tauschregel und Nachbaraufgabe ...), also in einer Metastruktur

erinnert. Solche Strukturen aktivieren im Großhirn viele Bereiche.

Gibt es unter den aktivierten Bereichen bereits Verbindungen oder können

sie aktuell aufgebaut werden, weil es so geübt worden ist, so kann

das Ergebnis ohne Nachschlaghilfe rekonstruiert werden, wenn es nicht

bereits unmittelbar verfügbar war.

Das Ergebnis der bisherigen Überlegungen lautet also: Soll Gelerntes

längerfristig reproduzierbar sein, so muss es in Sinn- und Sachzusammenhänge

einbettet geübt werden. Und zwar muss es immer wieder sowie in anderen

Sachzusammenhängen geübt werden. Dann gibt es eine berechtigte

Hoffnung, dass auch noch nach längerer Zeit die im Großhirn

aktivierten Bereiche zusammenhängend sind oder gemacht werden können

und dann auch das Geübte rekonstruiert werden kann. Solche Zusammenhänge

können für die einen in logischen für die anderen in situativen

und wieder für andere in anwendungsbezogenen Sach- und Sinverhalten

stecken. Die Denkschrift: "Bildung der Zukunft - Zukunft der Schule" spricht

vom "intelligenten Wissen".

|

| |

|

|

| Beispielhaft

sind Übe-Medien dann, wenn sie als Lernumgebung gestaltet sind

|

|

Grundsätzlich müssen Lernumgebungen (learning environments)

für individuelles Üben so gestaltet sein, dass

- die Aktionen immer vom Lernenden ausgehen und dafür auch Selbstverantwortung

übernommen werden kann (also selbstbestimmt und nicht fremdbestimmt),

- ein wiederholtes Lernen (derselben Sache) immer wieder in anderen

komplexen Sinn- und Sachzusammenhängen ermöglich wird (also

eigenaktiv konstruktiv und nicht instruktiv isoliert und in kleine Häppchen

zerlegt) und

- ein "Sprechen mit sich selbst" angeregt und gefördert wird (also

kommunikativ und nicht bimsend).

Dann besteht die Hoffnung, dass mit Unterstützung dieser Medien

das Üben zu einem längerfristigen Behalten führt und das

Geübte produktiv werden kann. Aber auch solche beispielhaften Lermedien

bewirken nichts von selbst, auch sie sind keine Nürnberger Trichter.

|

| |

|

|

| "Üben

in kleinen Schritten" ist eine ungünstige, aber weit verbreitete Alltagstheorie

|

|

Die Lernmethode des kleinschrittigen Lernens und Übens ist weit

verbreitet. Viele Menschen haben verinnerlicht, dass man so lernt. Wen

wundert es also, dass heutige Programmiererinnen und Programmierer genau

diese Methode in "neuen" Lernprogrammen abbilden? Wen wundert es, dass

die meisten Eltern mit dem Wort "üben" kleinschrittiges Drillen assoziieren?

Wen wundert es, dass es Lehrerinnen und Lehrern schwer fällt, sich

auf eine andere Form des Lernens und Übens einzustellen? Wen wundert

es also schließlich, dass Programme, die nach dem Strickmuster des

Programmierten Unterrichts konstruiert worden sind, auch gekauft werden?

Jede Alltagstheorie enthält aber auch einen Kern von Wahrheit. "Üben

in kleinen Schritten" meint auch, dass auf bereits Bekanntes aufzubauen

ist und man Lernende dort abholen sollte, wo sie stehen. Genau diese Vorstellungen

bleiben auch in neueren Lerntheorien gültig.

Verwiesen sei auch auf Erfahrungen aus der Kognitionsspychologie,

wonach die Einschaltung mehrerer Sinneskanäle beim Lernen und Üben

bedeutungsvoll ist.

|

| |

|

|

|

|

|

|

© Pädagogisches

Institut der deutschen Sprachgruppe - Bozen - 2000

|